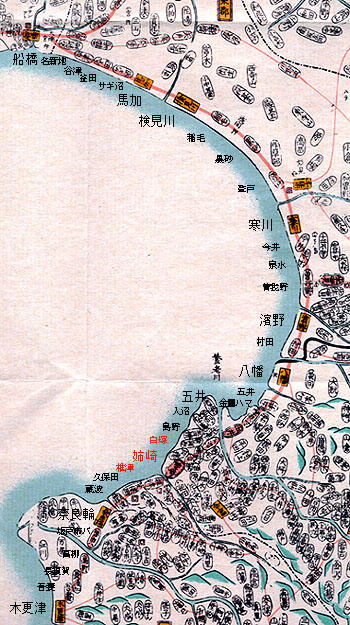

はじめ | 房総往還とは船橋で佐倉道で分岐して、木更津を経て安房方面に達する道である。房総往還の呼名は正式名称ではなく近世の道標には「上総道」「木更津道」「房州道」と記されている一方、江戸方面に対しては「江戸道」と記されている。 伊能忠敬の「沿岸測量日記」によると房総往還の順路は、 船橋−馬加(幕張)−検見川−寒川−曽我野−浜野−八幡−五井−姉崎−奈良輪−木更津−貞元−佐貫−湊−竹岡−金谷−本郷−那古−北条−館山 となっている。 近世に於いては五大力船を中心とした海上交通が盛であり、沿岸住民の多くは江戸への往来は船に頼っており、房総往還は湊を結ぶ道として利用されてきた。 房総往還のうち下總・上総については参勤交代等の公用に利用されたため交通組織が整備され、「継場・継立場」などと呼ばれる伝馬・人足を供給する組織が指定された。 この継場の運営を任されたのが各地の五郷組合であり、姉崎五郷組合はその実態がよく知られている。 現在は房総往還に平行する国道14・16号線に陸上輸送の主流を譲ったが、「旧道」「旧国道」と呼ばれている嘗ての房総往還を、白塚から椎津までを歩いてみました。 参考文献:

|