いざ 鎌倉! 甲冑に身を包んだ武士団が駆け抜けた「鎌倉街道」。

鎌倉街道は関東平野に三つの幹線街道があるようですが、わが市原市にも「鎌倉街道」があります。

ただしこの道は幹線街道ではなく、古代から鎌倉へ続く道として利用されていたために「鎌倉街道」と呼ばれるように なったようです。

平成8年 文化庁が「歴史の道百選」を選定しました。(第一次選定78ヶ所)。

その中に「26 鎌倉街道−上総路」として千葉県下で唯一選定されたのが、「上総鎌倉街道」です。

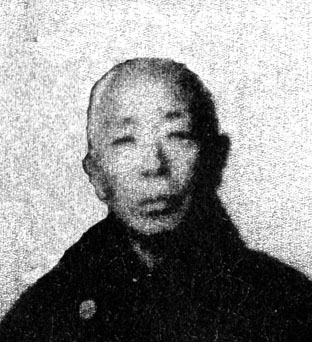

この道を見出したのは一人の地元郷土研究家・小熊吉蔵(おぐまきちぞう)です。

そして氏が「鎌倉街道」を研究する切っ掛けとなったのが「木更津中烏田の示道標」なのです。

氏は昭和七年に発刊した研究書「上総に於ける古街道の研究并國郡司廰との関係」で研究の動機を次のように書いています(原文のまま)。

『明治四十年頃東京帝國大學圖書館内に所蔵の元内務省地理局が明治十八九年頃全國に向って大日本國誌編纂の目的を以て其の資料を徴収されき。其の資料の中上總に関する部を借覧する事を得たり。中に君津郡波岡村元中烏田村字曲り坂に鎌倉道の示道標の在ることを發見し珍らしく思ひたり。歸郷するや閑を得ては度々實地踏査を試みたるに嘗て見る所を聊か異なる点なかりき。』

君津郡誌編纂のための資料蒐集作業の中で偶然に発見した「鎌倉道の示道標」を珍しく思い、実地踏査を試みたのが、「上総鎌倉街道の研究」の始まりでした。

氏は、人から変人扱いされるほど何事にも没頭し、研究に関しても妥協を許さず完璧を追求する人であったようです。 だからこそ、内務省の資料まで借覧し、たまたま見つけた示道標の資料から鎌倉街道の研究を徹底的に行なったのでしょう。

中烏田の示道標があり、小熊吉蔵がいたからこそ、上総鎌倉街道が見出されたのです。

しかし、示道標はその歴史的価値が知られることがなく路傍に捨てられているかの状態であり、また小熊吉蔵の名も研究者や郷土史家の間で語られているばかりです。

これらが益々記憶のかなたに消え去っていくことは、非常に残念なことです。

上総鎌倉街道を語るときは、併せて「中烏田の示道標」と「小熊吉蔵」の事績に思いを寄せて頂きたいと思います。

「上総に於ける古街道の研究并國郡司廰との関係」の復刻版は ==> ここから

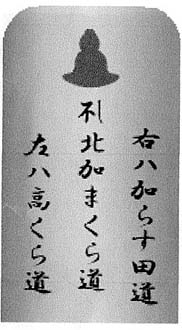

◇中烏田の示道標について

示道標は館山自動車道・木更津南JTCと木更津南ICの中間点近くの北側、志学館高等学校の東側に位置しています。

示道標は館山自動車道・木更津南JTCと木更津南ICの中間点近くの北側、志学館高等学校の東側に位置しています。

東西に伸びる尾根道と南からの坂道が合流する三叉路に立っており、現在は三叉路脇の電柱の脇にありますが、昔は三叉路の中央にあったそうです。

石面の文字は風化磨滅して判読できませんが、

「右ハからす田道

北かまくら道

左ハたかくら道」と刻まれています。

「からす田道」は南からの坂道で地元の地名である烏田と呼ぶ道、「たかくら道」は北東方向に伸びて坂東三十番霊場の高倉観音高蔵寺に到る道です。

「かまくら道」は北西方向に伸びて「志学館」前を通り木更津に到る道です。

この道は廃道の状態ですが、鎌倉街道の特徴である『村と村の境界線(桜井と真船の境界線)上の尾根を、高低差が少なく、比較的直線的である』に合致しています。

小熊吉蔵は、さらに示道標の北の地域の現地調査を行い、字(あざ)名から野田「鎌倉街道」、川原井「鎌倉通り」を見つけ、さらに踏査を重ね、北は姉崎町椎津新田、深城、天羽田、長浦村蔵波、根形村野田に沿い、南は平岡村川原井、上泉、下泉、根形村岩井、大曽根、三ツ作の地区に沿った道が「鎌倉街道」であることを突き止めました。

これが現在の袖ヶ浦市から市原市立野までの「歴史の道百選」に選定された「上総鎌倉街道」です。

また、小熊氏は前述の研究書で、房総半島から三浦半島へ渡った地の推定、鎌倉街道と郡家と郡家を結んだ大街道との相違、上総の古代道の変遷等について述べています。

この研究書は現在でも、「鎌倉街道研究の原点」とされています。

◇小熊吉蔵について

・略歴

・略歴

慶応二年(1866年)富津市障子谷(旧君津郡吉野村)に生まれ、明治十七年千葉師範学校卒業後、君津郡貞元小学校の教員を振り出しとして、同校、木更津尋常高等小学校、飯野尋常高等小学校などの校長を歴任し、大正十一年に退職。

この間に、君津市尋常小学校沿革誌編纂、君津郡誌編纂を担当。

また、校務のかたわら、早稲田大学の校外生(通信教育のはしり)として政治経済科、歴史地理科の課程を講義録によって履修し、このことが「古墳研究を中心とした郷土史研究の進展に大きな意義をもたらした」とされています。

昭和八年千葉県史跡名勝天然記念物調査会委員を委任される。

昭和十四年千葉県通史(のちに房総通史と改題)編纂委員に委嘱される。

昭和十七年(1942年)永眠 行年七十七歳。

その人となりについては、当時の教え子たちの話が遺されています。

・先生は、小柄であるががっちりした体格で、いつも黒の詰襟を着て、首をかしげて歩いておられた。

・教育は厳格であったが、庶民的で親しみ易い先生であった。

・修身では、二宮尊徳や日本海海戦と東郷元帥の話がお得意であった。

・児童をつれて古墳や遺跡を訪ねて歴史物語をしたり、郷土地理の実地指導を行うなど極めて実践的で、総合的な教育であった。

また、研究者としては完璧を求めた人であったようで、研究に没頭するとのめりこみ、家庭を顧みず、変人との評判がたつほどであった。以下の逸話が遺されている。

・現地踏査には草鞋脚絆で、調査地区を執拗なまで隅なく歩き、夜は提灯を点けて調査した。時々立ち留まっているので行ってみたら、立ったままで寝ていた。

・君津郡誌編纂委員を「目を病んだため」辞任したとされているが、資料の蒐集に数年かけても未だ不足として編纂に着手しないのに郡長が業を煮やしたための辞任であった。

郷土史研究に関する主な業績

1.西上総地方の考古学的研究

・内裏塚古墳を始め多くの古墳・遺跡の発掘調査

2.西上総地方の埋もれた先賢の調査研究

・上総海苔養殖の近江屋甚兵衛らの調査

3.郡家ならびに古街道の研究

・西上総における古街道と国府郡家所在地の関係「史跡名勝天然記念物調査」第七集四号 昭和七年

・鎌倉街道「史跡名勝天然記念物調査」第十輯 昭和八年

・千葉県における王朝時代郡家の遺蹟「史跡名勝天然記念物調査」第十二輯昭和十年

・源頼朝房総通過の路線「房総郷土研究」第三巻二号 昭和十一年

4.其の他

・君津郡尋常小学校沿革誌の編纂など

注)研究業績はそれぞれの分野ごとに多数ありますが、ここでは「3.郡家ならびに古街道の研究」のみ詳しく挙げています。

![]() 参考文献

参考文献

・小熊吉蔵「西上総における古街道と国府郡家所在地の関係」昭和七年

・堀切友雄「実践的、総合的教育の実践者 小熊吉蔵先生」

千葉県の教育に灯をかかげた人々・第2巻 平成元年

・川戸 彰「郷土史研究の先覚 小熊吉蔵翁の事績について」

千葉文華・第七号 昭和48年