宝井馬琴の「南総里見八犬伝」に「姉崎(椎津)」が登場します。

八犬伝の始まり第一・ニ輯の中心人物「伏姫」のお母さんの生まれ故郷が椎津となっています。 椎津城で生まれ育った美くしい五十子(いさらご・・・椎津城址近くに残るいさご(砂子)の地名とは無関連か!?))姫が里見家再興の祖、義実(よしざね)に嫁ぎ生まれたのが「伏姫」なのです。

実史であるかはともかく、巻頭の部分だけの出現ですが地名が出ているだけでも「八犬伝」に親しみが持てる気がします。

「八犬伝」は大作ですが、チャレンジしてみては如何でしょうか。

導入部(第一・ニ輯)のあらすじは以下のようになっています。

導入部のあらすじ

後花園天皇の嘉吉元年、6代将軍足利義教(よしのり)は結城氏朝(うじとも)を攻め、結城の城は落ちた。(結城の合戦)この合戦で氏朝側の里見義実(よしざね)は父季基(すえもと)を亡くしたが、里見家の再興をはかるべく安房の国へ落ち延びた。

安房の国は三方が海に囲まれており上総の国とは鋸山の峻峰が天然の要砦となっていた。東岸には長狭(ながさ),朝夷(あさい)のニ郡、西岸には平群(へぐり)、安房の二郡があった。 義実が逃れた安房・平群の滝田城城主の山下柵左衛門定包(さだかね)は酒色に溺れ、心ある家臣・領民の怒りを買っていたのを知り、定包に反感をもつ領民らをまとめ、ついに滝田城を攻め、定包を討ち取り滝田城城主となり里見家再興の足がかりを築いた。

原文のまま=>第一輯 第八回より抜粋

『それから数年の月日が流れた。徳は孤ならずというとおり、里見義実の仁徳はやがて隣国の武士の景慕するところとなり、独身の義実を目がけ、いろいろのよしみを通じて婚姻をもとめる者が多かった。なかんずく、上総国椎津の城真里谷入道静蓮(じょうれん)の息女五十子(いさらご)というのが、世にも賢く美しいという評判であったが、事実そのとおりだったのでついにこれをめとることとなった。まもなく義実は一女一男の親となった。第一女は嘉吉二年の夏の末に生まれたが、おりから三伏の候(暑い盛り)であったので名を伏姫(ふせひめ)とつけた。男子は翌年の末に生まれたが、これを二郎太郎とつけ、のちに父の後を継いで安房守義成(よしなり)といった。』

この伏姫が三才になっても口を利かないため洲崎明神に祈願をしていた。ある日この帰り道に不思議な老人から水晶の数珠を襟にかけてもらったが、この数珠の大玉に一つ一つの面には「仁、義、礼、智、忠、信、考、悌」の八文字が彫りつけてあった。伏姫はこの後この数珠を肌身離さづ身につけて暮らすようになった。

この伏姫が三才になっても口を利かないため洲崎明神に祈願をしていた。ある日この帰り道に不思議な老人から水晶の数珠を襟にかけてもらったが、この数珠の大玉に一つ一つの面には「仁、義、礼、智、忠、信、考、悌」の八文字が彫りつけてあった。伏姫はこの後この数珠を肌身離さづ身につけて暮らすようになった。伏姫十六才のとき、義実は隣郡安西景連に攻められ落城寸前の窮地に追い込まれた。 この時義実は飼い犬「八房」に景連の首を取ってきたら伏姫をやろうと戯言をいったので「八房」はこれを聞き、みごと景連の首を取ってくるという手柄をたててしまう。 このため義実はしかたなく「八房」に伏姫を託すことになる。

「八房」は背に伏姫をのせ富山の山奥へと去っていき、ここでの暮らしをはじめる。 この山中での暮らしでも「八房」は主従の関係を守り伏姫に尽くしが、伏姫はこの世での暮らしをはかなみ「八房」と共に自害を決意する。 伏姫が自害した折に、首にかけていた数珠の八個の珠が光輝き流れ星のように八方へ飛び去っていった。

この八つの珠がそれぞれの若者に授けられ、いよいよ「八犬士」が活躍する本題に突入していくことになる。

==> この続きは本をお読みねがいます・・・・

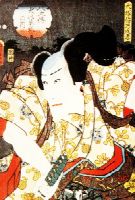

歌川国芳 画「八犬見伝忠勇揃」より

犬江新兵衛(仁) 犬川荘介(義) 犬村大角(礼) 犬坂毛野(智)

犬山道節(忠) 犬飼現八(信) 犬塚信乃(孝) 犬田小文吾(悌)

南総里見八犬伝 河出書房新社 白川喬ニ 訳

南総里見八犬伝 河出書房新社 白川喬ニ 訳