丂廫曉幧丂堦嬨偵亀朳憤摴拞婰亁乮惓妋偵偼亀曽尵廋峴嬥憪柢廫幍曇亁乮傓偩偟傘偓傚偆偐偹偺傢傜偠乯乯偲偄偆丄峕屗椉崙壨娸偐傜朳憤堦弰偺摴拞婰偑偁傞丅

偙偺拞偱亀巓儢嶈亁偑徯夘偝傟偰偄傞丅丂傢偢偐侾儁乕僕偱偁傞偑丄摉帪偺抧柤丄媣棷棦傊偺摴弴丄偑彂偐傟偰偄傞丅

娙扨側亀嬥憪柢僔儕乕僘亁偺愢柧偲亀巓儢嶈亁偺崁傪徯夘偡傞丅

丂廫曉幧丂堦嬨偲尵偊偽亀搶奀摴拞旼孖栄亁偱偁傞丅丂偙傟偼嫕榓擇擭乮1802擭乯偵弶曇偑弌偝傟丄偦傟偐傜枅擭堦曇偢偮壛偊暥壔榋擭乮1809擭乯傑偱寁敧曆偱丄峕屗傪怳傝弌偟偺栱師丄婌懡偺椃偼丄嫗丒戝嶃偵偄偨偭偰廔傢偭偰偄傞丅

亀旼孖栄僔儕乕僘亁偼惓曇偺亀搶奀摴拞旼孖栄亁偺傎偐丄師偓偺傛偆側懕曇偑敪峴偝傟偨丅

嬥旟梾嶲寃乛媨搱嶲寃乛栘慭奨摴乛慞岝帥摴拞乛忋廈憪捗壏愹摴拞乛拞愬摴

偙偙偱偲傝偁偘偨亀朳憤摴拞婰亁偼丄惓偟偔偼丄奜戣亀曽尵廋峴嬥憪柢廫幍曇亁乮傓偩偟傘偓傚偆偐偹偺傢傜偠乯丄撪戣亀彫柀嶲寃嬥憪柢亁偲偄偆亀嬥憪柢僔儕乕僘亁偵懏偡傞嶌昳偱偁傞丅

亀嬥憪柢僔儕乕僘亁偵偼埲壓偺嶌昳偑偁傞丅

峕屗尒暔乛搶奀摴乛戝嶃尒暔丄嫗尒暔乛栘慮楬姫乛墱廈乮嶰幮寃丄拀攇丄擔岝乯乛愬戜乛弌塇乮塇崟乯乛撿晹乮塅慮棙嶳乯乛惣崙弰楃乛嶁搶弰楃乛拋晝弰楃摴拞婰乛恎墑摴拞擵婰乛搶搒戝巘弰敧廫敧売強乛擇廫巐攜屼媽愓弰攓乛

彫柀嶲寃乮朳憤摴拞婰乯乛墇拞棫嶳嶲寃婰峴乛敀嶳嶲寃乛埳摛婰峴乛敔崻嶳幍壏愹峕擵搰姍憅弰乛巐崙曊楬乛嵞奐峲楬乛惣奀棨楬

亀旼孖栄亁偼捠懎揑側僊儍僌偲僫儞僙儞僗偺梀傃偺暥妛乮屻婜妸宮杮乯偱暥偑庡偲側偭偰偄傞丅丂亀嬥憪柢亁偼旼孖栄傛傝傕峀斖埻側撉幰憌傪偹傜偭偨摉戙偺愱栧奊巘偵傛傞奊偑庡偱丄旼孖栄偺妸宮偲嫸壧傪偦偊偨幚梡揑側摴拞埬撪婰揑側婰峴偱偁傞丅

亀朳憤摴拞婰亁偼暥惌廫擭乮1827擭丂堦嬨丗榋廫嶰嵨乯崰弌斉偝傟偨堦嬨斢擭偺嶌偱偁傝丄亀嬥憪柢僔儕乕僘亁偺側偐偱傕乽嵟忋偺晹偵懏偡傞嶌乮嶲峫暥專拲峑幰乯乿偱偁傞丅

乮堦嬨丂揤曐擇擭乮1831擭乯榋廫幍嵨杤乯丂

奊巘偼壧愳崙寭戙乮弶戙壧愳屗朙崙偺栧恖乯丅

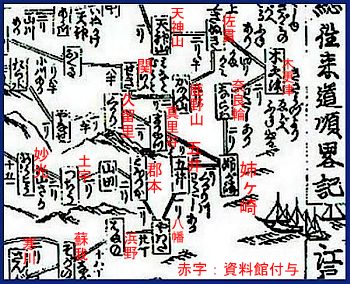

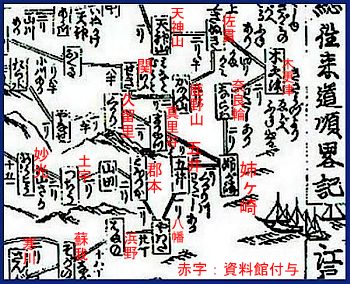

亀朳憤摴拞婰亁偼峕屗偐傜朳憤傪堦弰偡傞摴拞婰偱丄搑拞搑拞偺廻応傪拞怱偲偟偨奊憪巕偲側偭偰偄傞丅丂

偙偺拞偺

亀巓儢嶈亁傪尨暥偺傑傑徯夘偡傞丅乮丂乯偺傆傝偑側傕尨暥偺傑傑丅

丂丂丂

丂丂丂

丂巓儢嶈丄偙傟傛傝傕丄墴憲慏乮偍偟偍偔傝傆偹丗庤憜偓慏乯弌傞丅偙偺偝偒丄捙捗乮偟偄偯乯偲偄傆偲偙傠傛傝傕嶰棦偺尨傪偲傆傝丄恀棦扟乮傑傝傗乯偮丄媣棷棦乮偔傞傝乯傊偄偯傞摴偁傝丅摛尨乮傑傔偼傜乯丄彫柀傊備偔摴側傝丅彫徏尨丄彫柀傊備偔杮摴偼丄昹栰傛傝弫堜屗乮偆傞偄偳乯傊偄偱乀備偗偳傕丄偙偺摴丄戝懡婌乮偍偩偒乯偲偄傆傛傝愳偍傎偟丅偙偺巓儢嶈傛傝備偔摴偼墿榓揷乮偒偼偩乯丄戝嶳丄弶擔乮偼偮傂乯偺曯乮傒偹乯偲備偔偲偒偼丄嶳傂偲偮愳偼側偟丅

乽戝摋嵀乮偁偽偨乯偺殗乮偐乀乯丄拑傪偔傒偰偝偟偄偩偣偟偵

乮嫸)擭庒乮偲偟傢偐乯偒婄偼偁偽偨偺枀乮偄傕偲乯偐偲

丂丂偍傕傊偽巓乮偁偹乯偑愭乮偝偒乯偺偐傒偝傑

丂榋僽乽幣嫃偺榋晹偼丄傛偔偩傫傑傝偺枊偵弌偰丄偍偪傪偲傞偑丄偦偺榋晹偵偼杮柤乮傎傫傒傗偆乯偑偁偭偰丄傕偲偼壗乮側傫乯偺朸乮側偵偑偟乯偲偄傆偒偭偲偟偨傕偺偩偑丄傢偟偵偼丄杮柤傕側偵傕側偄偐傜丄偮傑傜偸丅偦偺偐偼傝懌偺払幰側偙偲偵偐偗偰偼廫棦傗擇廫棦偁傞偔偙偲偼偍偪傖偺偙偩丅嶐擔乮偒偺偆乯傕廻乮傗偳乯傊屐乮傆傫偳偟乯傪傢偡傟偰廫棦偽偐傝丄傆偭偰偁傞傂偰傗偆傗偆偍傕傂偩偟偰丄傑偨廫棦傆偭偰偲傝偵傕偳偭偰丄偙傫偳偼廫棦偟傔偰偒偨偑丄傆傝偱偩傊廫棦傗擇廫棦偼偁傞偔偐傜丄偟傔傞偲偄偔傜偁傞偐偆傕偟傟偸丅

偟偐偟丄偍傝偍傝偼傆偭偰偁傞偔偑傛偄丅偭偪偲偺偁偄偩傆偭偰偁傞偄偨傜丄傛偭傐偳傆傝懢傑偨傗傆偩

乽媃尵乮偨偼偛偲乯偄偼偢偝偭偝偭偲偁傞偐偭偟傖偄丅傆傞偺傆傜偸偺偲柺搢乮傔傫偳偆乯側丅傢偟偺傗偆偵偟偭偐傝偲屐乮傆傫偳偟乯傊偼偝傫偱偁傞偐偭偟傖偄丅偟偐偟丄偗偑傪偟偪傖傽側傜側傊丄忁乮偐偹乯傪偨乀偔偲

丂丂乽崱擔乮偗傆乯偼傛偄扷撨乮偩傫側乯傪偺偣偰丄傢偟偳傕偟偁傢偣偩丅偁偲偺棫応乮偨偰偽乯偱偨傜傆偔庰偼偺傑偣偰偔偩偝傞丅偲偰傕偺偙偲偵丄偝偩傔偺夗饽捓乮偐偛偪傫乯偲庰庤乮偝偐偰乯傪偔偩偝傟偰丄偙乀偐傜偍傝偰偄偭偰偔偩偝傞偲側傪傛偄偺傆丄朹慻乮傏偆偖傒乯

丂丂乽偒偝傑偼偲傫偩偙偲傪偄傆丅偦傟偱偼偁傫傑傝柣壛乮傔偆偑乯偡偓傞偐傜丄偦傟傛傝偐丄偒偝傑偼偦傫側偵悓偼側傂偐傜丄傢偟偼傂偳偔悓偭偰丄懌偑傆傜傆傜偟偰偁傞偒偵偔偄偐傜丄偳傆偧偙乀偐傜傢偟傪偺偣偰丄扷撨乮偩傫側乯偑愭朹乮偝偒傏偆乯傪偐偮偄偱偔偩偝偭偰丄傢偟偑夗饽乮偐偛乯偵偺傝丄捓傪傑偟偰壓偝傞偲側傪傛偄

嶲峫暥專

丂亀怴斉奊憪巕僔儕乕僘嘥丂廫曉幧堦嬨偺朳憤摴拞婰亁丂掃壀愡梇丂峑拲丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂1981.2丂丂愮廐幮

偙偺杮偼拞墰恾彂娰丄巓嶈恾彂娰偵抲偄偰偁傝傑偡丅乮偨偩偟懷弌嬛巭乯

丂丂丂

丂丂丂

嶲峫暥專

嶲峫暥專