【あねがさき案内】

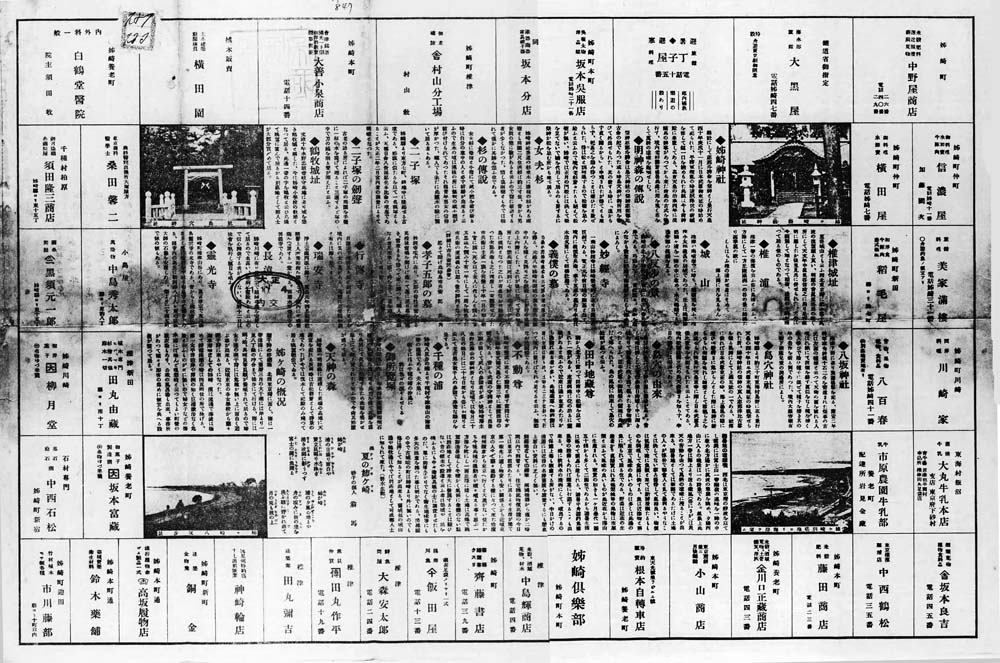

名所旧跡ガイド

<項目一覧> *並び順は原本のまま、番号は当館で付与

| 項 目 | 案 内 |  姉ヶ崎姉崎神社  姉崎神社附近 壹  姉崎神社附近 弐  姉崎神社附近 參  姉崎神社附近 四 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 姉崎神社 |

縣社にして志那斗辨命を祭神とし景行天皇四十年庚戌十一月に日本武尊御東征の時始めて祀られた、平將軍叛亂の時逆賊降伏の祈祷を修して剱一口を納められた此剱は今も尚神殿に奉置してある。高倉天皇の治承四年に流鏑馬の神事があってから未だ尚此の古式を執行す、境内老杉鬱蒼□暑此處に筇を曳く者をして萬解の涼味を飽喫せしむ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 明神森の伝説 |

祭神志那斗辨命は島穴神社の祭神志那都比古命の妃であった或る時島穴神が御所用を帯びて外出せられた、其の□する時に「遠くからず直く歸るから」と申残されたが待てとも來らず、妃甚之を怨み待つことは嫌ひだと歎ぜられた、待は松と諱相通ずるので松樹を忌み給ふと云ふので境内老杉蒼々たるも絶えて松樹が無い、姉崎では正月の門松には決して松を立てないで榊を代用して居るのも要するに祭神が松を忌む所から來て居る。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 3 | 夫婦杉 |

姉崎神社参道の杉並木に連枝の杉がある兩樹とも周囲二尺位連杉は三寸位、昔から男女間の戀に験があると云ふので窃に祈詣する者が少なくなかった、惜し哉兩樹とも今では枯れて其跡を偲ふ位である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 4 | 杉の傳説 |

夫婦杉に母指と小指にて紙小撚を結び祈る時は自分の意中の人と必ず結婚が出來ると云ふので生木の頃は連枝の所に無數の紙小撚が結びつけられてあったそれ程青年男女の信仰が厚かった、郷人でも未だに此靈木の験に驚いて居る者もある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 5 |

姉崎驛より東方七町、耕地中に隆起せる古墳である、形瓢に似たるを以て一名瓢塚とも云ふ、天穂日命八世孫忍化多比命の墳墓であることが大正二年二月宮内省の調査によりて明瞭となった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 6 |

古老の語る所によれば二子塚の周圍を手桶に一杯の水を提げて?ること三遍すると塚の中で刀の鎬(しのぎ)を削る聲が聞えたと云ふ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 7 | 鶴牧城址 | 文政十年水野忠韶壱岐守此の地に來り城を築き鶴牧城と稱した、今は姉崎小學校の敷地となって居る、此邊一帯の字を鶴牧と云ひ高燥で眺望に富んで居るから別莊地として都人士が大部分買〆めて居る。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 8 | 椎津城址 |

里俗城山とも云ふ西北東京灣に臨み富士筑波の遠望頗る良い、明應の昔眞理谷氏の築く所にして天文年間中眞里谷信政之に居り足利義明に属したが後里見氏に併せられた、大半は今開墾して畑となって稲荷、浅間の小祠が残って居る位のものである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 9 | 椎 浦 | 椎津一帯の海濱を云ふ俗に長浦と云ふ、一方海にして一方丘陵播州一の谷の景に彷彿たり源孝範の歌に しもはらふ椎の浦かせ□にそめて 海上潟に月を見るらん |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 10 | 城 山 | 椎津の南險崖空に峙ち、櫻樹頂を掩ふ、椎津小太郎義昌の居城であった、丘上は眺望泰然悠然袖ヶ浦を一眸の中に収め、水天相接するの邊帝都の煤煙を見る。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 11 | 八反歩の景 |

姉崎の北方千種村今津朝山に到る一帯の海岸である、弓形をなし、青松點々、白砂を踏みながら散策に好適す海波靜かにして海水浴によろし。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 12 | 妙經寺 | 一乗山妙經寺は姉崎養老町に在り日蓮宗の巨刹である、寛正元年僧日曉の開基となす、境内に義僕市兵衛、孝子五郎の墓あり本堂は木造瓦葺にして結構荘厳である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 13 | 義僕の墓 | 元禄年間姉崎總代名主次郎兵衛の僕市兵衛を葬る、元祿八年姉崎町深城の農夫惣兵衛藪中の人を猪と見誤り之を銃殺したが村中協議の上内済にした、之が後になって官の知る所となり惣兵衛は死刑に七村の名主は伊豆大島に流刑となった之が有名なお竹騒動であった次郎兵衛も之に連座し一家□散せんした市兵衛は主家一家を扶養し十年一日の如く数々官に訴え死を以て主人に代らんと請ふた官其忠誠を憫み十有一年にして一同を赦免した市兵衛の至誠義心は忽ち世の評判となった。 (詳細は市兵衛記参看) 起きて聞け此時鳥市兵衛記 其角 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 14 | 孝子五郎の墓 | 妙經寺境内に在り、五郎の母性來雷を恐る其沒後雷鳴を聞けば走りて墓に至り墓石を抱き、雷収まるを待て家に歸つた、俳人林善誠なる者其至考に感じて碑を建て一首を額した ごろごろと鳴る雷に五郎來て 親の墓所を守る孝行 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 15 | 行傳寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 16 | 瑞安寺 | 浄土宗鎮西派に属す、慶長元年四月寂蓮社照譽上人雲秀和尚を開祖とす、境内に文殊菩薩を安置する一堂がある。奮藩水野壱岐守の菩提寺である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 17 | 長遠寺 | 姉崎川崎に有り、日蓮宗で祖師の像を安置して居るので名高い、眼病に靈験ありと云ふので信心歸依する者が少なくない、舊暦十二日は法會を執行し題目を唱ふ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 18 | 靈光寺 | 姉崎町椎津山谷にあり、眞言律宗で東京湯島靈雲寺の末寺である、昔から上流社會に信者多く黒田豊前守や杉本和泉守の祈願所である、同寺内の高丘に新四國八十八ケ所の弘法大師の石造を安置しめる、驛より二十四五町で俥の鞭もある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 19 | 八坂神社 | 椎津下田に在り素戔嗚尊を祀る、慶安二年將軍家光神領十石二斗を寄進された祭事の古式は左源の種播と云つて天狗の面を被れる人現はれ鍬にて田畑を耕す眞似をなし種を播く衆人爭ひて拾ひ種子に混ぜて種子を播き其の年の豊作を祈る例であつた、境内大銀杏樹有り樹下清蔭児童の遊場所によし。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

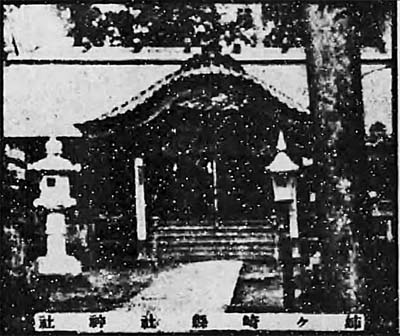

| 20 | 島穴神社 | 姉崎驛より約三十町東海村島野に在る景行天皇の四十年日本武尊東夷親征の時親祭せられた所、姉埼神社の祭神の良人志那津比古尊を祭る風神にして上總五社の一つである、社傳に依れば日本武尊東征の時、海上暴風の禍に遭ひ御船將さに危からんとした際に風神に祈らせられ御禍免れし□□として尊親ら之を創建せられ後景行天皇東幸に際して日本武尊及倭比賣命を合祀せられたと云ふことである、境内松樹鬱蒼三伏の炎天尚暑さを知らず、半日の清遊には好適である。 |

縣社島穴神社 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 21 | 島穴の由来 | 島穴神社裏手五丁許の処に□林がある、昔し地域は廣くして老松□□日尚踏く中に深き坑ありて清風常に吹き出て颯々たる音物凄かったと云ふ、日本武尊の御親祭の□地は此處だと傳へられた、此の風坑に由來して島穴の社銘が起つと云ふ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 22 | 田中地蔵尊 | 驛から北方に當つて田甫中に松樹を以て廻された一堂がある、皮膚病殊に疣の治るに靈験があると云ふので近來は遥か東京あたりから參詣に來る者が多い、此地藏尊へ御參詣は別に金銭は要らぬ、土砂を二三升位持つて境内に置けばそれで足りると云ふ、無慾な地藏尊である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 23 | 不動尊 | 姉崎町豊成に在り不動院と稱す當院は今か饌千餘年前文徳天皇の仁壽三年に源鏡法印の開基である、昔から武運の守護神として出世不動と稱して武人の参詣者が多い姉崎藩主水野忠順公の祈願所となり近頃では毎月二十八日の縁日には二十七日夜から俗にお籠りと云ふて老若男女數千人の参詣で非常な賑ひを呈する。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 24 |

千種の浦 | 姉崎八反歩の浦より千種村今津朝山の海濱一帯の總稱である、夫木集に 咲きにほふ千種の浦の汐風に 秋は色々の浪ぞよせくる |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 25 |

御所覧塚 | 姉崎町深城に在り、治承四年源頼朝相州石橋山の敗戦後安房國に渡り兵力を得て再擧を謀り此所にて兵員を検閲するため此塚を築かせ塚上にて御上覧されたと云ふので今尚其形跡が残って居る。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 26 |

天神の森 | 姉崎驛の明神の森に連續した東端の高地に天満宮を祀れる所奮時は古松鬱蒼として勝景の地であったが今では伐木して祠殿のみ残って居る眺望絶佳である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 27 |

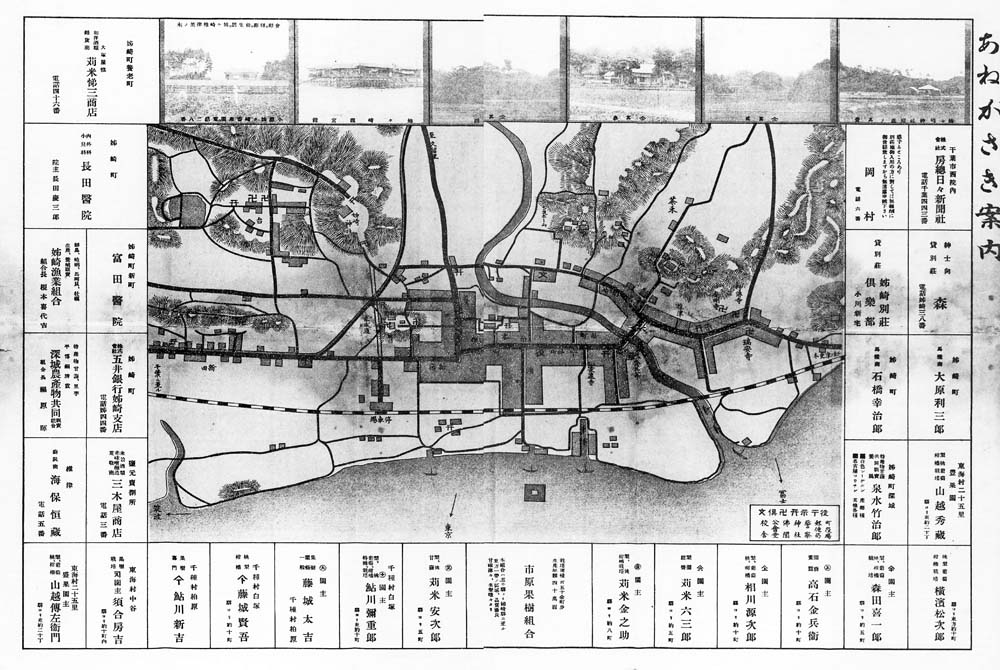

姉ヶ崎の概況 | 潮干狩の好適地 北西東京灣に面し、海は一帯遠淺にして奮暦三月の大干潮には岸より一里八丁餘の沖合まで徒歩にて行ける、海には蜊、蛤、馬珂貝等貝類が養殖されて居るので婦女子達の潮干狩には危險が無い上に面白く遊ぶ事が出來る、近頃東京の各女學校から續々潮干狩に來るやうになつた。 海水浴場としての姉崎 避暑地の理想境 別荘地としての將來 夏の姉ケ崎 姉が崎 |

姉ヶ崎八反歩景  姉ヶ崎龍宮館  姉ヶ崎別莊地ヨリ海岸ヲ望ム |

||||||||||||||||||||||||||||

| 付1 | 姉ケ崎驛 列車時間 |

諸新聞取次販賈 書籍 雑誌販賈 名勝風景絵葉書 姉崎町本町 詳 報 堂 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 付2 | 奥付け |

大正拾一年九月二十五日印刷 |

「市原郡誌」 大正5年 市原郡教育會編纂(昭和48年復刻版)