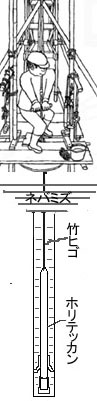

上総掘りやぐら(タタラ式) 農業センターにあったが老朽化のため撤去された |

『上総掘り』は江戸時代後期に上総に伝わった鉄棒による井戸掘り「突き掘り」を、効率的により深くまで掘削できるように改良した井戸掘り技術である。 上総で生まれたので『上総掘り』と呼ばれ明治20年代に完成し、全国に広まったと言われている。 それ迄の鉄棒式突き掘りでは15〜20間(1間≒1.8㍍)、鉄棒を樫棒に替えた方式では50〜60間程度の深さまでしか掘り進めなかったが『上総掘り』の出現により一挙に200〜300間まで掘れる様になった。 少ない人力で深くまで掘り込める『上総掘り』の完成で、各地に良質の水を自噴する「掘り抜き井戸」が掘られるようになった。 |

姉崎でボーリング業を営む外山忠司氏をお訪ねして、お話を伺いました。

姉崎でボーリング業を営む外山忠司氏をお訪ねして、お話を伺いました。氏は、祖父が明治期に姉崎で井戸掘り業を開業して以来、三代目にあたる方である。

『井戸掘りの最盛期は、戦後の昭和20年代に姉崎で「海苔養殖」が拡大した時期であり、海苔を真水に晒すため大量の水を求められ、海苔を作る家々が争うように井戸を掘った。

3〜4人の組で掘るのだが、最盛期には3〜4組を抱え、年間に百本もの井戸を掘ったこともあった。

当時は動力ポンプが無かったため、自噴する水脈に当たるまで掘り進すまねばならず、100〜180間くらいの深さまで掘ることが多く、早いもので半月、場所(地層)によっては数ヶ月かゝることもあった。

昭和30年代後半から動力によるボーリング機が導入されたことにより『上総掘り』は見られなくなり、さらに水道の発達により「井戸」そのものも無くなっていった。』

『上総掘り』の仕組み

『上総掘り』はホリテッカン(掘鉄管)、スイコ(吸子)、竹ヒゴの組合せに、ネバミズ(粘土をとかした水)で掘削面が崩れるのを防ぎながら掘り進める技術です。

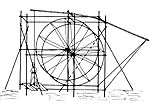

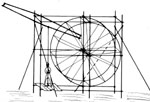

| 竹ヒゴに吊るしたホリテッカンを、掘り手が竹ヒゴにとり付けたシュモク(=ハンドル)で「引き上げ、突き落す」の繰り返しで堀り進みます。 穴が深くなるとホリテッカンをつるす竹ヒゴを継ぎ足し更に深く掘り進めます。 ホリテッカンには三方に「ツメ」が付けられており、ホリテッカンを回転しながら落すことによりホリテッカンの径より大きな穴を穿ち、ホリテッカンが掘削面に締め付けられるのを防ぎます。また、この隙間に「ネバミズ」を満たし切削面に沁み込ませることにより切削面が崩落することを防ぎます。 掘り穴の入口はドウアナ(またはネバミズタメ)を設けネバミズを絶えず補給し穴内にネバミズを充満させておきます。 ホリテッカンで穴を掘り、スイコで土屑をとり除き、そしてまたホリテッカンで穴を堀り進める。 この繰り返しで掘削を行います。 『上総掘り』の象徴である竹ヒゴを巻いた「ヒゴ車」は掘削時には使用されず、ホリテッカン・スイコの引き降ろし引き上げ時に「ヒゴ車」の中に人が入り、「ヒゴ車」を廻してそれらを上げ下げするのに使われます。 堀り込み様子をもう少し詳しく説明します。 下の図はホリテッカンの先端部の模式図です。  ホリテッカンの先頭には「サキワ」という硬い鋼が取り付けられており、これが穴底を堀り込みます。 ホリテッカンの先頭には「サキワ」という硬い鋼が取り付けられており、これが穴底を堀り込みます。ホリテッカンは中空になっており「コシタ」と呼ばれる弁が取り付けられております。 コシタの弁は、落ちる時に開き引き上げられるときには閉じるられ、これにより掘られた土屑が管内へ吸い込まれる仕組みになっています。 ホリテッカンの中に土屑が溜まり重くなると竹ヒゴを「ヒゴ車」に結び、ヒゴ車を廻してホリテッカンを引き上げます。ホリテッカンにかえて「スイコ」を結びつけ穴に入れ、底にある土屑を取り除きます。 「スイコ」にはホリテッカンと同じく下部に「コシタ」が取り付けてあり、ブリキ製でホリテッカンに比べて軽いためらくに上げ下げ出来ます。「スイコ」上げ下げして土屑を吸い上げたらヒゴ車を廻して「スイコ」を引き上げます。そしてまたホリテッカンに替えて掘り進みます。 これの繰り返しで穴を穿っていくのです。 |

| 自噴層まで掘り進んだら、竹の節を抜いた「竹樋」を入れて井戸の完成です。 | |

『上総掘り』も地域、親方により「ヒゴ車」の位置、やぐらの組みかた等に特徴が見られました。

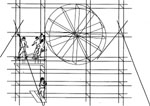

重労働であるホリテッカンの引き上げを軽減させるため、竹の弾力性を利用した「ハネギ」が用いられたが、この「ハネギ」は地域によって大きく異っています。

小糸川地区では釣竿(跳ね釣瓶)式、小櫃川地区では弓式、養老川地域では足踏み(タタラ)式がおおかったようです。

姉崎では「足踏み(タタラ)式」でありました。

釣竿(跳ね釣瓶)式 |  弓 式 |  足踏み(タタラ)式 |

| 図は「上総掘り」千葉県教育委員会より | ||

足踏み式(タタラ式)

動力利用のやぐら 外山忠司氏 提供 |

足踏み式について、前(財)千葉県文化財センター上席研究員・地引尚幸氏は論考『養老川下流域の上総掘り−「足踏み式」掘削法とその職人から−』の中で 『養老川下流域は、砂質層が厚くたい積し、井戸孔がくずれやすい地質であった。そのため、すばやく掘るための技術が求められた。また、海苔の養殖の拡大に伴い大量の真水が必要としたため多くの井戸の掘削が求められ普及した。 このため従来の竹の弾力を利用する「釣竿式」「弓式」ハネギに変えて、シーソー式の「足踏み(タタラ)式」のハネギが考案され、この工法を導入することにより、掘削速度は3倍に増した。 「足踏み式」の工法は、テンビン板を「踏み手」が踏むことでホリテッカンを引き上げ、足を外して突き落とし掘り進めます。 「カッタン、カッタン」とテンビン板がテンビンウケを叩く音が足踏み式の特徴となっています。 「足踏み法」は、五井の「井戸重(いどじゅう)」が考案した掘削法であり、そこで働いていた職人によって、木更津市から千葉市の沿岸部に伝えられた。』と述べられています。 *註 地引氏の論考、上総掘り資料は ==>「歩いて考える日本の文化」2007年袖ヶ浦市郷土博物館 企画展「上総掘り」 配付資料(仲井研究室) で公開されています。 再び、外山氏の話しに戻ります。 『「タタラ」は、従来の竹ヒゴにホリテッカンを吊るしただけでなく、竹ヒゴの上部にはテッカンが連結されてたことに特徴がある。 テンビン板の先端がテッカンに連結されていて、テンビン板の支点の反対側を踏み込むことでテッカンを上げ下げし、このテッカンに結ばれた竹ヒゴ・ホリテッカンで掘り進めるのである。 あるところまで掘り進めるとテッカンを竹ヒゴとの連結部まで引き上げ、竹ヒゴを継ぎ足し、再びテッカンを孔に下ろし、また掘り進める。 親方は、マンリキでテッカンを回転させながら掘削先端面の状況を読み取り、作業の指図をだす。 この方式では、スイコ作業はアシバの上に取り付けられた「釣竿式」ハネギを利用して行った。 また独自に種々の改良を加え、 ・掘り込みが重くなると長いテンビン板に替え2・3人に踏み手を増やす。 ・3本であったツメを2本として落し込み抵抗を少なくして掘削力を高め、ツメの数が少ない分ホリテッカンの回転を細かくし、丸い穴とした。 ・掘りが深くなるとヒゴ車が重くなるため、ヒゴ車内の足場を2枚にして二人で廻す。 ・テンビン板を動力利用のクランクに替えた効率化。 などの改良を加えていった。・・・』 図を描きながら、『掘削時のトラブル対処法、ネバミズの粘土は島野の黒粘土が一番』等々の説明をして下さる外山さんに、「井戸重」直伝の技術を継承してきた誇りと、職人気質、何より「タタラ」への愛着を深く感じ取りました。 そして、この伝統技術が継承されることを願わずにはいられませんでした。 *タタラ 宮崎駿のアニメ「もののけ姫」にも登場した「たたら(踏鞴)製鉄」。 古来、砂鉄を原料とした製鉄方法で、空気を送りくりこむ足踏み式鞴(ふいご)がたたら(踏鞴)と呼ばれていた。 足踏み動作が似ている事から「タタラ」と呼ばれたと思われる。 |

参考資料

参考資料「上総掘りの民俗」 大島暁雄著 未来社 1986年

「上総掘り 伝統的井戸掘り工法」 千葉県教育委員会 平成12年

「養老川下流域の上総掘り」 地引尚幸 帝京平成大学紀要第18巻 2006年12月