『多田等観』、多くの方は初めて聞く名前ではないでしょうか。

『多田等観』、多くの方は初めて聞く名前ではないでしょうか。等観は、世界初のチベット大蔵経目録を発行した功績により日本学士院賞を受賞し、勲三等旭日中綬章を受賞したチベット学者です。

この等観は昭和7年頃から姉崎に移り住み、現在もご家族が姉崎におられます。

ダライ・ラマ十三世の信頼厚く10年に及ぶチベットでの修行を行い、ラマ教の最高学位を授かり、帰国時には二万四千冊余という膨大なチベットの文献・資料を請来しました。これにはそれまで門外不出であった「デルゲ大蔵経」を始めとし貴重なものが数多く含まれ、その後の仏教研究に多大な貢献を果たしました。

等観は学者ぶったところはなく「一切無欲な人」「幼児のごとき純真は心の人」であり大勢の人から愛されました。

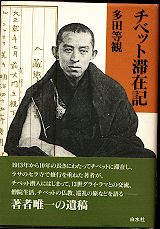

等観は「チベット滞在記」(牧野文子・編 白水社)でチベットについての熱い思いを述べている。

『チベットの文化が非常に程度の低い野蛮なもののように考えられているのは、真相を無視した誤った判断であって、永年の鎖国のためにチベットの文化がどのようなものであるか、一般に知れる機会がなかったのである。古来ラマ教を基礎として美術工芸、建築などに比類のない文化を持っているものとして、チベット人は優越感と自尊心とを持っている。

チベットの文化は自ら仏教文化を基礎として発展した。熱烈な信仰によって事に当たった人々の当時の翻訳の態度はすべて直訳風で、一字一句もかりそめにせず、仏教の正しい意味を後世に伝えようと努力した。このように極端な直訳したことが、インドにすでに原典のないものの場合に、その原典に戻すこともまた可能であるというようなものが、チベットには現存しているという利点となった。のちに集大成されたものに、チベットの大蔵経がある。

このようにしてチベットの仏教が、その文化とともに今日に至るまで保存されているのが、閉ざされたまま世界に知られずにいるのである。こうした仏教に基づいた文化が広く世に紹介され研究され、世界の人々に理解されることを私は心から期待している。世界の人々が、仏教文化をも通じて幸福になり、平和になることねがってやまないものである。』

しかし等観は自ら望んでチベット学者となった訳ではなかった。「チベットが等観を招いた」といえる生涯を送った。

チベット研究に大きな足跡をのこした『多田等観』を平成九年に河北新報社で連載された特集記事より紹介します。

等観は明治23年7月、秋田市土崎の浄土真宗本願寺派・西船寺(さいせんじ)住職義観の三男として生まれた。兄弟は6男2女であり、暮らしは決して楽ではなかった。

明治43年旧制秋田中学校を卒業した翌年、勉学のため京都に上ることとなった。このとき20歳であった。

浄土真宗本願寺派の総本山・西本願寺に入っていた等観は、ある日、同寺の第二十二世法主である大谷光瑞(こうずい)チベットからの留学生の世話をしろとの命を受けた。これが等観とチベット結ぶ縁となったのである。

等観の語学力は抜きんでたものがあり、たちまちのうちにチベット語をものにしてしまった。

当時チベットは清朝の支配下にあり、そこにインドを植民地化していた英国と、南下政策を進めていた帝政ロシアが触手を伸ばしてきたため、身の危険を感じた国王ダライ・ラマ十三世(写真)は都ラサを脱出し、インドのダージリンに逃れるという緊迫が高まっている情勢下にあった。

当時チベットは清朝の支配下にあり、そこにインドを植民地化していた英国と、南下政策を進めていた帝政ロシアが触手を伸ばしてきたため、身の危険を感じた国王ダライ・ラマ十三世(写真)は都ラサを脱出し、インドのダージリンに逃れるという緊迫が高まっている情勢下にあった。明治45年1月、等観は帰郷命令がでた留学生の供としていやいやインドへ旅立った。そこで思いもかけずダライ・ラマに謁見することとなった。

ダライ・ラマは、観音菩薩の化身とされ、チベットの絶対君主として君臨しており、なかでも十三世は五世と並ぶ偉大な人物として知られている。

チベット式の挨拶をし、チベット語を話す日本人に十三世は驚き、等観はその場で、トゥプテン・ゲンツェンという名前を授かった。この名前は十三世の名トゥプテン・ギャムツオの一部をとった破格のものであり、さらに、等観はチベットに来るように勧められた。また大谷光瑞からもチベットで修行しろとの命を受けることとなった。

このため等観はチベットへ入ることを決意する。

当時、イギリス政府はチベットに入国する外国人を厳しく制限していたため、等観は日本へ帰国するとイギリス官憲を欺き、ひとりでチベットへと向った。

チベット僧に姿を変え、外国人がほとんど踏み込んだことのなかった土地への旅は、非常に厳しいものであった。地元民と同じように裸足で歩かざるを得なく、イバラの上を血みどろの足をひきずり歩いた。極め付けは標高6,500mのヒマラヤ峠越えである。酸素が薄く、10歩も歩けば倒れる。また気を取り直して歩く。また倒れる。そして立ち上がる・・・・

たった一人でのヒマラヤ越え。このような過酷な旅は後にも先にも等観ただひとりではないだろうか。チベットの首都ラサに到着したのはインドをたって一ヶ月余りが過ぎていた。

どんなルートを歩いたかは、資料が残っていない。

チベットでの等観は

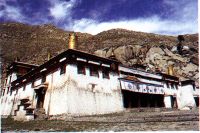

大正2年から10年間、ラマ教の三大寺院のひとつであるセラ寺で、チベット僧としての修行を行った。(写真は現在のセラ寺)

チベットでの等観は

大正2年から10年間、ラマ教の三大寺院のひとつであるセラ寺で、チベット僧としての修行を行った。(写真は現在のセラ寺)セラ寺はポタラ宮殿の北方に位地し、境内は2キロ四方、5,500人の僧を抱えている。

修行僧の一日は大講堂に集まり、般若心経、極楽浄土の請願文などを読経する朝の勤行から始まる。勤行の後は、修行期間中であれば、特定の学堂(学部)に移り、それぞれ決められた課程で修行を重ねる。修行は経典の暗記と問答。学期ごとの試験も厳しい。すべての課程を終え、最後の問答にパスすると最高学位のゲシェーが授けられる。だが、それには普通20年余りもかかり、ゲシェーとなれるものは少ないという。

等観は大正5年、修行3年目にしてゲシェーに次ぐ「チュンゼ」の学位を得る。さらに帰国前年の大正11年、外国人としては初めてゲシェーを授けられた。

修行期間中もダライ・ラマ十三世の厚遇をうけ、等観はいつでもダライ・ラマに謁見することができ、またダライ・ラマも等観に世界情勢の説明を求めるなどその信頼を深めていった。

この間等観は、仏典をはじめとする様々な本・文献を買い集めたり、チベットの仏蹟を巡礼するなどしてチベットに関する見識を深めていった。

大正12年、等観は帰国する決心をするがダライ・ラマはなかなか等観を離そうとはしなかった。

年老いた両親に会いたいという等観にダライ・ラマも折れ、帰国を許可した。

日本へ帰る前の夜、等観とダライ・ラマは離宮ノルブ・リカンで枕を並べ床についた。二人の名残を惜しむ会話が続いたという。

翌日、十三世は帰国する等観にカター(儀礼用スカーフ)を贈った。これは十三世の両の手形と、ダライ・ラマの金印が押してあるという大変名誉あるものであった。(現在 花巻市に保管されている)

等観は門外不出のデルゲ版大蔵経など二万四千部余りの文献等を携えたロバ80頭の列を従えてラサを後にした。

等観が日本に帰国したのは大正12年3月、32歳のときだった。

等観は帰国の翌年、東京帝大文学部に嘱託として入った後、大正14年、持ち帰った文献と共に仙台の東北帝大に入り、教壇に立つ傍ら、チベット文献の整理に励んだ。

大正15年4月、等観は山田菊枝という女性と結婚した。

山田菊枝は東京京橋区木挽町に生まれ、本願寺派の千代田高等女学校を卒業後、選ばれて島地家へ入った。島地家は西本願寺法主大谷光瑞のあとを次ぐ大谷照公を預かっている本願寺派の旧家である。これが縁で島地家の勧めにより結婚することになった。

新居を仙台市に構えたが、その後、昭和7年までの7年間で5回も同市内で転々とした。

等観は三人の娘をもうけ、大変な子煩悩であったという。

昭和7年、妻菊枝は東京の実家で三女を生んだあと「仙台へ帰りたくない」と言い出し、菊枝の父の出身地・市原市姉崎に家を建ててここに移り住んだ。

そのころ等観は、仙台市新寺小路・林香寺に単身で下宿住まいをしてる。

等観は、東北帝大でチベットから持ち帰ったデルゲ版大蔵経の目録編纂にあたり昭和9年にこれを刊行した。また、これに引き続き「蔵外文献」の目録の編纂を行った。これは太平洋戦争で一時中断を見るが昭和28年刊行され、昭和30年、協力者3名とともに『日本学士院賞』を受賞した。これが等観が初めて世に認められたときであった。

等観はこの他、日本各地をめぐり多くの人達から愛された。

等観の親戚が宮城県南部の城下町・白石市で専念寺の住職を務めていた。この専念寺にある「太子像」は、等観が当時の奈良・法隆寺佐伯定胤管主にお願いして、法隆寺に修理用に保存されていた1,300年まえのクス木によって彫られたものである。このため白石市における等観の人気は根強いものとなっている。

佐伯定胤管主とは、等観が帰国して日本仏教の廃頽を歎いていたおり「日本仏教にも立派な方がおられる」と紹介され以来、亡くなるまで二人の親交は続いたという。

昭和20年、等観は持ち帰ったチベット文献を戦禍から守るため、花巻に疎開した。

ここでも地元の人々に「等観さん」「多田先生」と慕われ、花巻の人々は等観のため「一燈庵」「経蔵」を新築する。また、ここで詩人で彫刻家の高村光太郎に出会い親交を深めることになる。

帰国後の略歴。

- 大正13年 33歳

- 東京帝国大学文学部嘱託 チベット文献の整理を行う。

- 大正14年8月 34歳

- 東北帝国大学講師 「デルゲ版大蔵経」目録の編纂。

- 大正15年4月 35歳

- 山田菊枝と結婚 のちに三女をもうける。

- 昭和 8年7月 42歳

- 関東軍の招きで満州等で講演する。

- 昭和 9年8月 43歳

- 「デルゲ版大蔵経」目録の刊行 「蔵外文献」目録の編纂。

- 昭和17年 51歳

- 東京大学、慶応大学講師に就任

講師期間に慶応大学外語研究所、アジア文化研究所の設立に参画。 - 昭和20年 7月 54歳

- 花巻・光徳寺へ疎開する。

- 昭和22年 8月 56歳

- 「一燈庵」が造られ移転する。

- 昭和26年 60歳

- 渡米し、カルフォルニア大学で研究・講義

- 昭和28年 62歳

- 帰国

- 昭和30年 64歳

- 「西蔵選述仏典目録」により日本学士院賞受賞

- 昭和31年 65歳

- 東洋文庫・チベット学研究センター主任研究員

- 昭和41年 75歳

- 勲三等旭日中綬章受賞

- 昭和42年 76歳

- 2月18日 心筋梗塞のため死亡

等観は、生家である秋田市土崎の西船寺(さいせんじ)に眠っている。

チベットの国情を紹介した等観著「チベット」

チベットの国情を紹介した等観著「チベット」首都ラサ・ポタラ宮前での伝統舞踊

参考文献

参考文献評伝・多田等観 河北新報社 特集記事 平成9年

チベット滞在記 牧野文子編 白水社 1999年

チベット 多田等観著 岩波新書 昭和17年

写真は「チベット密教の本」 学研 1994年より