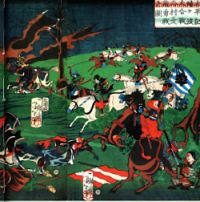

太平記姉ヶ波大合戦志村芳蔵勇戦之図

太平記姉ヶ波大合戦志村芳蔵勇戦之図一魁斎芳年画 明治元年

錦絵幕末明治の歴史 講談社より

太平記合戦に名を借り、姉ヶ波は姉ヶ崎をもじったもの

養老川の戦いを描いた錦絵

徳川慶喜は慶応三年十月十四日大政奉還を行い、徳川幕府は260年余で幕が閉じられました。

大政奉還後も左幕派の薩・長に対する反目がひどく、遂に幕府は薩長と鳥羽・伏見に戦いましたが大敗し、慶喜は江戸城に戻り謹慎の意を表しました。

慶応四年二月五日、徳川慶喜を追討するため東征大総督有栖川宮熾仁親王が京都を立ちました。 朝廷軍(官軍)は5万の兵で江戸城攻撃の態勢を整えましたが、幕臣勝海舟と総督府参謀西郷隆盛との交渉によって、平和裡に慶応四年四月十一日、江戸城の明渡しが行われました。

これに不服の旧幕臣は、10日から11日夜にかけて大量に江戸を脱出しました。

歩兵奉行大鳥圭介を統括とする軍は、市川国府台に集結し下野から会津に入り、仙台を経由して函館まで転戦しました。

徳川海軍副総裁榎本武揚の徳川艦隊は、官軍への艦隊引渡しを拒否して品川から館山に脱走し、仙台を経て大鳥軍と合流し函館まで転戦しました。

北日本においても会津藩、庄内藩が中心となり仙台藩、米沢藩、長岡藩による奥羽越列藩同盟の連立を企て、官軍に徹底抗戦を行ないました。

なかでも上野寛永寺での彰義隊の自決、長岡藩・河合継之助は長岡藩中立独立国を目指すが官軍に聞き入れられず抗戦・戦死、会津藩は白虎隊の自決などの悲惨な状況下で松平容保中心にした徹底抗戦、そして函館・五稜郭での最後の抵抗などがよく知られています。

また、下総・上総でも撤兵頭福田八郎左衛門が率いる撤兵隊(さっぺいたい)が、霊岸島から船で脱出し、本陣を真里谷に置き抗戦を繰り返しました。

これらの旧幕臣による官軍への一連の戦いが『戊辰戦争』です。

彼らの目的は、「恩顧ある徳川家の存続をはかりたいと」の一念でした。後に徳川家は徳川亀之助(家達)が相続し、駿河を中心とする70万石を封土として存続が認められました。この結論が早く出ていれば或はこの戦いは違ったものとなっていたかも知れません。

戊辰戦争は官軍側が勝利し、旧幕臣を鎮圧したことにより明治政府の樹立へと進みます。

ここでは、福田八郎左衛門が率いる撤兵隊の姉崎地域での戦いを中心に見ていきます。

ここでは、福田八郎左衛門が率いる撤兵隊の姉崎地域での戦いを中心に見ていきます。『撤兵隊(さっぺいたい)』とは、徳川幕府が開国に際し軍備の近代化のため創設した幕府陸軍のうちフランス式歩兵訓練をした軽歩兵の軍であり、慶応二年『撤兵隊』と稱しました。(調練歩行の図)

撤兵隊は霊岸島より船で寒川に渡り上総八幡、姉崎を経て、木更津・泉著寺に本陣を置き、四月の中頃、本陣を真里谷・真如寺に移しました。

その際、彼らは『上総国木更津本営 徳川側義軍』(上総義軍)と名乗り、総長を福田八郎左衛門としました。その数およそ二千名との大部隊であったと云われています。

上総義軍は、官軍を迎へ打つため第一大隊300名は江原鋳三郎の指揮のもと市川まで兵を進め法華経寺に本陣を敷きました。また、第二大隊は堀岩太郎の指揮のもと船橋大神宮に本陣を構え、第三大隊は増田直八郎の指揮のもと姉崎・妙経寺に本陣を構えました。

一方、官軍(備前・藤堂・黒田)は義軍に対し武装解除・恭順を求めましたが決裂、ついに 閏四月三日、市川から船橋にかけて義軍と官軍との大規模な戦闘が開始されました。

圧倒的な武装・人数のまえに義軍は大敗し、木更津方面に敗走しました。

東海道先鋒鎮撫副総督柳原前光は、閏四月四日、江戸を出発して五日に国府台に着き、さらに七日佐倉に入ってここに本営を置きました。

義軍を追撃する官軍は上総八幡に集結し、姉崎の義軍を掃討するため三手に分かれた攻撃隊を編成しました。

義軍を追撃する官軍は上総八幡に集結し、姉崎の義軍を掃討するため三手に分かれた攻撃隊を編成しました。藤堂藩は、八幡宿から五所・白金を経て上総道を左に折れて、君塚・岩野見・村上と進み川瀬で養老川を渡り、中谷・畑木から姉崎へ。 備前・大村藩は、八幡宿から五所を出て右に折れ海岸に沿って川岸・五井・吹上から養老川を渡り、出津から姉崎へ。 主力の薩摩・長州・大村藩は、八幡宿・五井から養老川を渡り、青柳・島野を経て安房街道を姉崎へ。

一方、五井・甚左衛門家に本営を構えた義軍は、500名の前衛隊を散開して官軍の南下に備えましたが、圧倒的な官軍に押され養老川畔まで後退しました。ここで義軍は出津渡船場を中心に布陣、養老川を防禦線として決死の戦いに備えました。この地点は今の南総病院附近一帯にあたります。(吹上橋跡から古戦場を望む)

養老川を挟んでの二時間に及ぶ戦闘は激しいものでありましたが、しかし官軍は吹上の渡しから増田隊の左翼を、中瀬橋から右翼をと挟み撃ちにして義軍を大敗させました。戦いの後には悲惨な戦死者の遺体が散乱し、目をおおうばかりであったといいます。

養老川を挟んでの二時間に及ぶ戦闘は激しいものでありましたが、しかし官軍は吹上の渡しから増田隊の左翼を、中瀬橋から右翼をと挟み撃ちにして義軍を大敗させました。戦いの後には悲惨な戦死者の遺体が散乱し、目をおおうばかりであったといいます。出津の養老川畔にはこの時の戦死者十七名を葬った小さな塚がありましたが、現在は養老川改修工事に伴い地元の人たちの手により「出津共有墓地」内に改葬され慰霊碑が建てられいます。

村上方面では、藤堂隊と村上・観音寺に集結していた増田隊との間で戦闘が繰り広げられました。ここでも増田隊は破れ姉崎方面に敗走しました。 藤堂隊は再び義軍に利用されないよう観音寺を焼きはらったと云われています。

村上方面では、藤堂隊と村上・観音寺に集結していた増田隊との間で戦闘が繰り広げられました。ここでも増田隊は破れ姉崎方面に敗走しました。 藤堂隊は再び義軍に利用されないよう観音寺を焼きはらったと云われています。(現在の観音寺)

官軍は三方から姉崎を肉迫していきました。その数二千と云われています。

官軍は三方から姉崎を肉迫していきました。その数二千と云われています。これを迎え撃つ増田隊は多くの兵員を失い300に満たない人数であったようです。

増田隊は道に胸壁を築き、塹壕を掘って待ち構えていましたが、三方向からの大砲による攻撃が始まると浮き足立ち、木更津・真里谷方面に逃げ出してしまったそうです。

姉崎神社の丘の上に据えられた義軍の大砲も、たった一発発砲しただけで退却したとつたえられます。

(畑木・妙見寺にある幕臣梶塚成志の碑と戦場跡の標柱)

姉崎で敗れた義軍の多くは、山谷、天羽田、上泉、高谷を経て15km離れた真里谷・真如寺の本営をめざし敗走しました。 しかし、姉崎の敗戦を聞くと福田総督は本営を捨て、大多喜方面へ撤退してしまっていた。 敗走兵たちもこれを追い大多喜方面に続きました。

姉崎で敗れた義軍の多くは、山谷、天羽田、上泉、高谷を経て15km離れた真里谷・真如寺の本営をめざし敗走しました。 しかし、姉崎の敗戦を聞くと福田総督は本営を捨て、大多喜方面へ撤退してしまっていた。 敗走兵たちもこれを追い大多喜方面に続きました。このため官軍が真里谷に入ったときには敵はおらず、真如寺が再び敵の巣窟にならないようこれに火を掛けたといわれています。

ここに『上総義軍』は消滅しました。

その後の敗走兵は、水戸藩へ投降する者、鹿島神宮で降伏する者、あるいは榎本艦隊とともに東北・函館の戦いに参加した者とそれぞれの運命をたどりました。

(再建された真里谷・真如寺 社務所前の林が旧伽藍跡)

このとき鶴牧藩は

藩主水野忠順の水野家は徳川家康の母『於大の方』の生家であり、徳川家から重く登用された家柄でした。「徳川家への恩顧に報いるのはこの時」と論じる家臣が多い一方、「時代の流れに逆らうことはお家を滅ぼす」と反論する家臣も多く、藩論は二分されていました。

義軍は物資をもらいにきたり、徳川の恩顧をたてに盛んに味方に引き入れ様と誘いました。藩では米五百表を供出しましたが、態度は明確にしませんでした。

ようようのことで、結局朝廷方に組することに藩論が統一しました。

しかし、官軍から義軍追討の命令が伝えられても、小藩微力であるからといって、見過ごしこれと切り結ぶようなことはありませんでした。

また、双方の戦闘が開始されても藩主忠順は豊成不動院に身を隠し戦闘には参加しませんでした。

東征総督府は四月十九日藩主忠順に対して、「脱走之徒房総乱行之砌、不行届之筋」があったとして謹慎を命じましたが、八月二十九日になり「前途之挙動、全く小藩微力、勢ヒ止ムヲ得ザル次第」として寛大な処置をもって謹慎を免ぜられ不問に附されました。

この時期の鶴牧藩の兵力は100名程度だったと云われています。

悲壮な鶴牧藩士

藩主・水野忠順を中心に徳川義軍か、政府官軍かの激論が続きましたが結論が出ません。

藩主・水野忠順を中心に徳川義軍か、政府官軍かの激論が続きましたが結論が出ません。官軍はいよいよ姉崎に近付いてきます、この圧力に押され官軍派の意見が大勢を占めるようになってきました。

この情勢に不服の若い藩士5名は『徳川様の恩顧に報いるのはこの時、官軍に目に物見せてくれる』とばかり城外へ打って出ようとしました。

これを門番の岩瀬琴三郎は『藩命である。門は開けられぬ。どうしてもここを通りたければ自分を殺して出て行け』と諌めましたが、血気に流行る五名は岩瀬を射殺して出て行きました。

目的は官軍本体への、無謀な突入でした・・・・

その日の遅く、官軍から鶴牧藩へ4斗樽が届きました。

鶴牧藩の重臣たちは官軍へ恭順が認められ、同盟の證を祝う酒が送られてきたと安堵の胸をおろしました。・・・が、酒樽の中身は五名の藩士の『生首』でした。

城内は一瞬に凍りつき、藩内に残っていた義軍派は恐怖心から一掃されました。

この五名は、秋元吉左エ門、金子三左エ門、平井弥五郎、山田巳之助、小谷平四郎です。 椎津・瑞安寺に葬られており、昭和51年瑞安寺により『徳川義軍』の石碑が建てられています。

戦没者供養碑

姉ヶ崎・妙経寺には焼場があり義軍の死者を合葬してありました。大正六年五月二十六日、当時丸の内街に鰻料理を開いていた竹葉亭の別府徳子が、亡父渡辺柳吉の戦跡をたづねあて、追副の供養墓石を立てて16名の名をきざみました。今は妙経寺境内墓地にあります。

姉ヶ崎・妙経寺には焼場があり義軍の死者を合葬してありました。大正六年五月二十六日、当時丸の内街に鰻料理を開いていた竹葉亭の別府徳子が、亡父渡辺柳吉の戦跡をたづねあて、追副の供養墓石を立てて16名の名をきざみました。今は妙経寺境内墓地にあります。

参考文献

参考文献

市川・船橋戦争−幕府陸軍撤兵隊始末− 山形紘著 崙書房 1983年

市原のあゆみ 市原教育委員会

姉崎不思議発見 市原市商工会議所姉崎青年部

脱藩大名の戊辰戦争−上総請西藩主・林忠崇の生涯− 中村彰彦著 中公新書 2000年