「時の鐘」「蔵造りの街並み」「お菓子横丁」そしてなんといっても「川越いも」。

今では多くの旨いものがグルメサイトで紹介されていますが、川越=いも(さつまいも)のイメージは定着しているのではないでしょうか。

その「川越いも」の故郷が市原市椎津であることをご存知でしょうか。

地元椎津でもほとんど知られていませんが、武蔵野が開発されその地域で初めてさつまいもを栽培した南永井(現所沢市)には、栽培を記録した文書が保存されており、その文書は昭和44年6月に所沢市の指定文化財なっています。

武蔵野地域では痩せ地でも育つさつまいも栽培が盛んになり、川越から海運で江戸に送られました。江戸ではこの芋を「川越いも」と呼び評判をとったことで「川越いも」の名前が定着したようです。

さつまいもを送り出した地元・姉崎の皆様に、この事実を知って貰いたいと思います。

ここではその文書「弥右衛門覚書」から川越いもの事始めを紹介します。

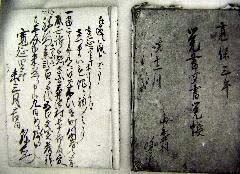

弥右衛門覚書

さつまいも始作地之碑

弥右衛門覚書(さつまいもに関する部分:所沢市史 上 平成三年発行より)

さつまいも作り初メ之事

一、当二月廿八日に江戸木ひき町川内屋八郎兵衛殿世話にて、かつさ国志井津村長十郎殿方へ「年廿六」(異筆)弥左衛門参さつまいも弐百にて代五百文買落銭共壱分弐朱懸り申候。九日目ニ帰り申候。

寛延四年未三月吉日 弥右衛門

覚

享保六年丑九州さつま国より天下様へ

一、さつま芋去る未年かづさ国志井づ新田と言う所、長十郎殿方へ弥左衛門遣し種を調え、作り初め隣郷へ広め申候。

宝暦四年戌六月 作り始め申候 弥右衛門

是は内間木村半左衛門申事

一、相州田村へ西神村半右衛門・内間木村半左衛門宿さツ芋種致すべき所也

天明八申ノ七月十八日 弥左衛門書く

さつまいも作り初めの事

一、家内にてさつまいも作り始めたのは、寛延四年当二月廿八日江戸木挽町川内屋八郎兵衛殿世話にて、御公儀様願ひ、廿八御渡し相成、此時うやくと申す薬の木を貰ひ、九日めて内へ帰り、御礼や小つかいにて壱分二朱相かゝり候。

寛延四年未三月吉日 弥右衛門

以上

さつまいも栽培は、、寛延四年(宝暦元年、1751)二月二十八日、南永井村(所沢市)名主吉田弥右衛門が、子供の弥左衛門(当時二六歳)を、江戸木挽町川内屋(かわうちや)八郎兵衛の仲介により、上総国志井津新田村(椎津新田))の長十郎方へ派遣し、さつまいも200を500文で買い付け、吉田家親子が作付けしたのが始まりの様である(同家の敷地には「さつまいも始作地之碑」が建てられている)。

幕府への届けや、栽培に関して相州(現平塚)まで出向くなどの親子の苦労が結晶し栽培は成功し、その四年後には隣郷へ広まっていった。

「川越芋」の呼び名は、集散地であった城下町・川越の名から名付けられたようである。

全国に名だたる「川越いも」は吉田親子の努力の結晶であるが、芋のルーツは椎津新田である。

青木昆陽甘藷試作地

サツマイモの原産地は熱帯アメリカで、コロンブスのアメリカ発見後、急速に世界に広まったとされている。。

わが国にも江戸時代の初めに、沖縄に入り、そこから九州に伝えられ、九州のサツマイモ(甘藷)が少しずつ北上していく。

享保17年(1732)の大飢饉が起り、時の将軍は徳川吉宗は甘藷を救荒作物として普及させるため、儒学者・青木昆陽に栽培を命じた。

昆陽は甘藷の作り方、貯蔵法、そして効用などをまとめ、「蕃藷考」として将軍に献じ、小石川薬園(小石川植物園)と下総国千葉郡馬加村(現在の千葉市幕張:千葉県指定文化財)そして上総国山辺郡不動堂村(現在の山武郡九十九里町:千葉県指定文化財)とで試作させている。

不動堂村では失敗したが馬加村では成功した。そのため馬加村が関東でのサツマイモ作りの先進地になった。

この馬加村の甘藷が近隣地区の椎津に根付き、さらに川越と展開された。

では、椎津新田の長十郎とは、その子孫は何処????

調査中です・・・結果をご期待ください!!

| 「所沢市史」 所沢市 平成3年9月発行 「黄色い鶏」 桑田忠親 旺文社文庫 1982年6月発行 |