�s���s�̋}���Ȕ��W�́A�Z���̐����l�����̂ɂ��}���ȕϊv�������炵����܂��B

���̂��юs���s�������������e�ʂ̌�w�͂ɂ��{�s�N���s���y�юs���������̒����A�̘^���s�Ȃ�ꂽ���́A�������̕ی슈�p�̈Ӗ���������ɈӋ`�[�����ƐM���܂��B �Ȃ��A�����ē쓴���ɐ}���ژ^�̊��s���݂����́A�����Ҋe�ʂɂЉv���鏊������ł��낤�ƂЂ����Ɏ������鎟��ł��B

�������Ȃ���A�����̒����͏\���ȓ����Ɛl�����Ȃčs�Ȃ�ꂽ���̂łȂ����߁A�\�S��]�ގ��͂��Ƃ���������̂�����܂����A�K���W�Ҋe�ʂ̉��w�͂ɂ��A�\���ȏ�̐��ʂ��ȂāA�����ɔ����̉^�т��݂����Ƃ͊�тɊ����܂���B

�����ɁA�{�����s�ɂ����葽��̌䋦�͂������������s���s������������֑ؑ��������тɉ���e�ʂɐS����ӈӂ�\���鎟��ł��B

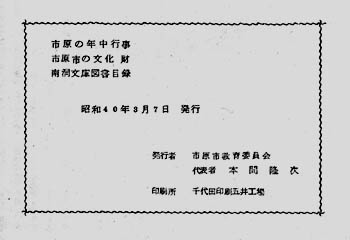

�@�@���@�a�@�l�@�\�@�N�@�O�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���s����ψ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���璷�@�{�ԗ���

�擪��

�s���s�͗{�V�A���c���͐�Ɉ˂Č`�����ꂽ�B�L���f���^�n�тƁA���̌�w�n�u�ˈ�т��܂߂āA�L���ȕ����̐��Y�n�ł���B���ĉ����Ñォ���R�̐l�Ԃ��Z�ݒ����ċ������B���̈�Y�Ƃ��]���ׂ��L�ˁA�Õ��A�Z�������͎s���S��ɘj�Ě삾�����c����ċ���B

�������ȍ~�ɉ��Ă������Ԃ̐��������Ƃ��]�ւ�F�X�Ȏ��������͌Ï隬�Ƃ��A���͌Ð�ꂵ�ĐÂ��ɖ����ċ���B

�@����ɂ������ď����̉i�������j������X�̏�Ԃ⊴��A�o�ρA�M�|�p�̂�����`�ɉ��ĉi���`������l�X�Ƌ��ɐ��������ė����̂ł���B���̒��ɂ͐����o�ώj����A�|�p�����j���L��B�������I�ȏK����M�`�Ԃ��L��B�������Č��Ă����y�̍���̖L���Ȃ��̂���ł���B

�@�R���H�Ɛ��Y�s�s�Ƃ��Ă̐V�����������͂��ꓙ�̌Â����̂����������ĖY�p�̔ޕ��։^�ы����Ƃ��ċ���B������ߓn���ł���B

�@�����ň₳�ꂽ��������K���`�ǂ��A������͕̂ی삵������̂͒����������āA�i���㐢�Ɏc�����͖����̔��W�ƕ����Љ�ׂ݂̈ɖ��Ӗ��Ȏ��ł͌����ĂȂ��B�������������̔����Ɉ˂��č����ł����I���B������Ȃ�K�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���s�����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؑց@����

�擪��

�擪��

���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�{�@�@�ԁ@�@���@�@��

�s���s�����������������ɊāE�E�E�E�E�@�@�ց@�@���@�@��

�s�Y�̔N���s���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���

�@�l�G�̔N���s�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�O�V

��@���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�\��

��@���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�\��

�O�@���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�\�Z

�܁@���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E��Z

���@���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���

���@���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E��

�\�@���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�O��

�\�ꌎ�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�O��

�o�H�O�R�s���s���o���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�O�O

�s���s�̕������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�O��

�쓴���ɐ}���ژ^�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�l��

���쓴�搶�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�l��

�쓴���ɂɂ��āE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�C�V���@�@�Y�@��E�E�E�l��

�쓴���ɐ}���ژ^�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�܈�

���`���s���S�s�������P����t�@�����N�@�@�@�@ �@���O

�擪��

�@�s���s�̋}���ȓs�s���́A�}���ɔN���s�������킹����܂��B���̂����ɋL�^�ɗ��߂Ȃ�����A�i���Ɏp��������������A�s���s������������ɂ��肢���A����̕��X���䓊�e���܂����B

�K���A�䋦�͂ċM�d�Ȏ������N�߂鎖���ł��A�����Ɉ���̉^�тƂȂ����Ƃ�[�����Ӑ\���グ�܂��B

����s�����A�����ɂ���グ���ɑ����̑��Ⴊ���邽�߁A�����ł͏d�������Ƃ킸�̂��܂����B

�擪��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���@�́@�N�@���@�s�@��

���ꌎ��

�ꌎ��A��A�O�����O�P���Ƃ��āA�e�ƒ�ɂĂ͎�l���������N���A�G�ς����N�_�l�ɋ����A������ƊF�N���A��q��ꓯ�����ĎG�ς�H���B

�ꌎ��A��A�O�����O�P���Ƃ��āA�e�ƒ�ɂĂ͎�l���������N���A�G�ς����N�_�l�ɋ����A������ƊF�N���A��q��ꓯ�����ĎG�ς�H���B����͑O�L�̗l�ɂ��Ĕn���ω��l�֔n��A��Č�Q�肵�A�䋟�݂����ċA��i�I��ケ�̕��K�͖����Ȃ�j

����c��c�֏��̎}�y�ѕĂ̌䋟�����Q���ĎO�L�k���A�䋟���A�����ɂĎ��͂�����B������L�������ƌ����B�i���͎��s������̋͂ƂȂ��B�j

�O���͒����ߗׂ̎q���������W��A�p�^�p�^�����A�e�Ƃ։��݂₨���������炢�ꓯ�[�H�����ċA�����B

�p�^�p�^���̓c�P�M�ŌL�����\�̌`�����A�V���ꏡ�܂��ɓ���Ċe�ˌ�j�Ɏ��Q�����B���������������ׂ̈܂����p�^�p�^�Ƒł����̂łς��ς��Ƃ����B�i�����푈�㎩�R�����Ȃ��j

�@�@�ς��ς�

�c�P�M�@�i������j

�����͊e�l�̖��h��

�����@�����i�z�b�N���z�j�q���s��

�@�Z���[���܂łɒ�Ƃ��̖���ڌܐ��ʂɐāA������肯�Â�A�����ɂӂ��ӂ��ɂȂ�l�ɂ��Â����̂�p�ӂ��āA�����ߗׂ̎q���̑傫���l���|�̒������������A�������q�����O���p�ӂ������Œ|������������������e�˂�������B���̎��̉̂Ɂu�z�b�N���z�b�N���z�[�G���l�ǂ��Ε������A�ǂ�˂�����B�z�c�N���z�b�N���z�[�G���l�c�c�c�v������J�Ԃ��̂��B

�Ȃ��V�ł̉Ƃ։��A�܂��V���ɕ���l�̗����Ƃ֍s�����͑��Ŗ��͕���l���ق߂錾�t�����ĉ�����B�i���I�푈��Ȃ��Ȃ�j

��l���@���킽

�@�\�l���ɂ͖݂𝑂��A�叼�Ɏg�p������̖̎}�ɖ݂���������V���}�ɂ��ΉP�̕��Ɍ����ĔN�_�l�ɋ����A�܂��叼�̒|���l�b���͌܃c�ʂɊ���A��Ƃ��̖�Z���ʂɐ�V���J�����Ĉ��̕�̗l�ɐ��炵���B���������ƌ����B�i���������̈ӁB���Ɛ푈�㏭�Ȃ��Ȃ荡�ł͑S���Ȃ��Ȃ��j

�\�ܓ��@��

�\�ܓ��@���\�l���ؖȂ̖݂���ꂽ�����������A�N�_�l�Z����������B���̎����̖Ŕ���\�l��������A���ɂ�����B�܂��������m�ŐF�X�̕�����肽����̂��Ă��ĉƂ̉��ɊD���܂��u�a�����ƌ����B�i�I���w��ǖ����Ȃ�j

��\�ܓ��@�V�_�u

�@��\�ܓ����ߗׂ̎q�������W��A�h�ŏK�������A��ԗǂ��o�����̂�V�_�l�ɏグ��B����͓��Ԃ����ԂŕĈꍇ���������A���Ԃɓ����Ƃ��F�X�̎q���̂��y�������A�_�Ђ��A��̂�҂Ă��y������B���H�㔼���A�q�������͖����ɗV�сA�[����ɉ��������̓y�Y���ċA��B�i���I�푈�㖳���Ȃ�j

�擪��

�@�O�����͎l���A�e�˂̓q�C���M�A�O�~�̖A�哤�̖ɂ߂����̓������ĉƁA�q�A�[���A�֏����l���̗����ɂ���𗧂āA�����ɂ͑傫�Ȃ������ӂ��ė[����蕟�͓��S�͊O�ƌĂԁB���̎��哤���܂��B��ɂȂ��Ă͖�N�ƌ����Ď��˂̏��A�\��˂̒j�A��\�܍ˁA�l�\��ˁA�Z�\�˂̐l�́A���������̋��ƁA�N�����̐��̓������Ďl�c�喔�͎O�c��ɗ����ɍs���B��������ƌ����B�i�I���w��ǂȂ��j

���@��

�@���߂������Ɖ������Ƃ����āA�ߕ�����̏��߂̔N�͎��̗��_�l�ɋF����グ�A���������l�Ƌ��ɖh����F�肵�Ė��Ђ��F���B

���ł͂��̍s�������A�������������o�������Ĉ��H���A����̈Ԉ��ƂȂ�A�������Ԉ��͑����Ă���B

�擪��

�O���͏��̐ߋ�ł���A�݂𝑂��j���B

�@

�O����Ձ@�e�ޒm�l�W��j���B

�ܓ��͒j�̐ߋ�B�݂������ďj���B���ߋ�̐l�͋������đ傫�Ȃ������グ�������͏��Ȃ��Ȃ��B�O������������������ƂȂ�B�i�I�����j

�擪��

���c�U��

����͓c�A�̎���`�������͓�\�ܓ��̓��ɏ��҂��Ēy���������A���ł͊e�������ɏW�c���ďj���B�L�N�F��ł���B

��\�����i���j�@�V��

�@�V�炵���o���������̊��̒����ɐ�ԔтɓY���Đ_�ɏグ��B�������͉�������̖L�N���F�����Ǝv���B�i���I�푈�㖳���j

�����V���l���i�I��㖳���j

�擪��

���[��

�@�����͎��[�ՂƂ��āA�܂����Ŕn�����Ԃɏ悹�Ē��������������đ�����ɍs���A�n�ɑ������ċA�����B�n�ɋ��Ă�����������ė��h�Ȏp�ɂ����B�ƂɋA��Ɣn�ɐԔт��������B�i�����N��ŏI��j����Ɛl�͂�͂葁����|���ɍs���A��~�̌�V��������B�����͎d�����x�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�s���i��O�`��ܓ��j

�@�\�O���͌}���̂��ߎl�������V���̒����𒅂Č}���ɍs���B�\�ܓ��ɂ͌䎛�̎{�������I�����B��̏\���������肵���B

�吳�N��̒������͖~�̊ԐN�j���̖~�x��Ȃǂ����������͖����B

��ܓ��i��������Z���j�@�����

�@�N����P���ɏW�萘�c�Ƃ����āi��A�p�j�̕c������Ă�����ƂƂ��V�|�̐�ւ肳���u�l���V���V����ȁA����ƏĂ��ďĂ��ďĂ����v�Ɨו����̋��̐�֎̂Ăɍs���B�i���I�푈�㖳���Ȃ�j

�擪��

��S�\��

�@�㌎����A�䕗�̔@���ɂ��T��炸�Ԕт�_�ɋ����������F���B����x�݁B�i���a�Z�N����薳���j

���@��

�@�������\�ܓ����ԏ��߁A�H�̎����y�I�Ȃǂ������A�ݏ\�j�P����苟���Č����j���B�i���̍s�������ł͕����̔����ʂɂȂ�j

���

�@�㌎�����N�V�炵���m�ŋ{�����A����ɐV�炵���䕼�����A�Î�Ԕт������ďj�����B�i�I���͐_�{���䕼�����邩��Ǝd���Ȃ��Ղ������l�������Ȃ�T����j

�擪��

�@�\�������_�̍ՓT���s�Ȃ����A���e�͎l���̍ՓT�Ɠ����B

��\�O���������

������݁i�H�̊Ԗ��ē����ڂꂽ���̂��͂��悹�Ė݂ɝ����j���H��`�����Č��ꂽ�l�ɂ���B

�Ȃ��_�l�ɋ����ďH�̏I����������������s���B�i����͌`���Ŏ��ۂ͗ǂ��Ă�p�����j

�_�̌䗧�@�_�̌�A��

�@���㌎�O�\���̖�A�_�ЂɎ��q���W��\�ꎞ�����F�����B�܂��\���O�\����A�ƂČ䗧�Ɠ��l�_�ЂɏW��āA��}������B������N���ɂĕa�C�F�肵���l���Г���̂��ꂽ�l�B���Î��̐ڑғ��������B�i�吳�N�Ԃ܂łō��͖����j

�擪��

�t���̍��

�@�\����@�t���̍���ƂĈӖ���������x�ށB�i����͓��I�푈�㖳���j

���O�j

�@�\�\�ܓ��̓��ɐ_�ЂɕR���q�Ƃ��Č�Q�肵���B�i�I���e���̓s���ɂ��܂��܂��j

�@�\��\�����ɂ͋ߏ����˂Ő����݂𝑂��������������ł����B�i���I�푈��͊e�˖��ɝ������B�j

�@�\�O�\���@��������ƂĖ叼�𗧂Ē��A��A�N�_�l���Ղ�A�����̏����������B��\����͋������͕n�R�̌��Ƃ����Ă��炢�A���ł���\����ɂ͂�����Ȃ��B

�@�����\�ܓ��A��\�����V�ꂽ���͎��ɏW��O���������㐶���F���B�I��O�܂ł͔V���\�P�a�ƌ������B >

�擪��

�@�펪�Ђ��@�t�����c��Ɏ����I�����A���펪���ԋ�������g���ɂȂčŌ�Ɏ�����藿���ɂ��ĕc�̐������F�����B

�@����w�A�͑O�L���ԂƏĕĝ����Ƃ��Ĕ����ʂÂ�ւɎ���̎c�蕪���u�ނ��v�Ă���u����v�A�P�ŝ����ĔV����l�ʂ��č�����B����͓�A�O�����ďI�������A�������Ђ��������B

�@�l���ɓc�k���I���������c�k�т��Ƃ��Ĉ���x�݁A�Ђ��������B

�@�\�ꌎ�ɏH�I���̎����A�L�����킸�L�N�j�Ƃ��ĂЂ��������B

�@���̂Ђ��̍s�������I�푈�㖳���Ȃ��B

�擪��

�@�����\�O���̖�A�g���̐l�����Ԃ̉ƂɏW��O��l�Ɍ䋟���̂����Č��̏��܂ŎG�k�����Ȃ��猎��҂��A�\�ꎞ�������o��Ƃ����q�݁A��_�����ċA���B���ׂނ��b�̒����l���O��l�ƌ����B�����ł������I��㐳�܋�̎O��ƂȂ荡�͌`���������ꕔ�Ɏc�Ă���B

�@���B�O�R�ɎQ�q����l���s�l�ƌ����A���������̓��s�h�i���j�ɏW��A����@���l��q�ށB���㎞��ɂ�Đ���������A�I��O�܂Ŗ����i�吳�N�ԁj�I��㖔���ꂪ�������āA�V�s�l�������{�s���ċ���B�����N�Ԗ��͐���ł��������L�^�ɂ�Ĕ������Ă���B

�����͓����̌o�Ϗ�Ԃ��̂ł���B�_���̌o�ς͎O�R�Q�q�̔�p�ɔ��ɊW���[�����B�I���T���ɂȂ��F�Q�q�ɍs���l�ɂȂ薔����ɂȂ��̂ł���B

�擪��

�@�Ⴂ��w�B�̏W��B�������Ԃ̓s���̗ǂ������Ȃđg�����ɏW��A���Y�F��������̂ł���B�������I���͌ߍ@�ꎞ���Ɉ�P���ɏW��A�q���l�Ɉ��Y�F�������l�ɂȂ��B

�s���s���Ԃ̎R���_�Ёi���ԎY�y�l�j�y�R���q�i���Ԃ����q�j

�@�R���q�Ƃ͎O�˂��\�܍˖��̒j�̎q�œE�o�q�̎҂̒����ՓT�̑O���_�{���q����y�э��E���i��̂����肳�ꂽ�Ɠ�ˁj�����̏㒊�I�Ɉ˂�I�o�͐_�{�ɂ��s�Ȃ�ꂽ�B�������ߐl�͎ƌ����j������������ɏo���l�͖��t�ƌ����ݑ����������B

�@����ŎR���q����܂�Ǝg���o���g�����Ƃ͒����ɗ��ׂ̐l�𗊂�Ŗ������n���A�����̈א_�ЂɎQ�s�F�X�����̑ō������ċA���B�����ՓT�̓��͒�߂�ꂽ�ʂ菀�����A���ו��Y�R���q��A��Đ_�ЂɎQ�s�����n�����ɎQ���B�䎮�͎l�l�̎q���͖��㉺�������Y�̐l�������ɂĎQ���̂��`���召�`���R�ɂĎO�l�����q�ɂĂ��݈̂��n�����I��i���`���R�̑�T��ꏡ���ʁj���ԉ��˂Ɏ��O���Ƃ͍��ӂ��o�����t�Ǝv����B

�@�R���q�����Ƃ͎q���͐_�̎q�Ƃ��Ĉ�P�N�Ԃ͎��ɑ�Ɏ戵���g�ɂ͉�����ӂ�Ȃ���ɐn���͈�؋ւ����Ă����B

�����n�����ɍs�����͐_���ƌ����ċߗׂ̌����������ł����B�Ȃ����t�Ƃ͖��Ɏ����݂���������Ƃ��o�����t�B

���ɍ�����p�͋{�c�ƌ��ČܕU����i��ܐ��ʁj��ōk�삵�H���n���U����N�v�Ƃ��Đ_�Ђɔ[���c�̕Ă̓���U�Ŏ�������U�Ŗ��t�݂���葴����̔�p�ɓ��āA�c�肠��Γ�l���ĕ��z�A����p�̓��ɐ_�{�̏��䗿���܂܂�Ă����B�i�[�R�Ƃ���i�딽�ܐ��ʁj

�Ȃ����n�������ނƈ�ʎQ�q�҂͒���ƂĈ�l��\��t�������̂ނ̂���ł����ƌ����B

�I���_�n���v�Ɉ˂�c�������Ȃ����ߍ��͑��`���݂̂ƂȂ��B��������ł͎R���q���������Ƃ��̂���̂��̍ՓT��ۑ����������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(����@�߁@���@���@�Y�j

�@

�擪��

�ꌎ�@����@�L���A�����A�Ȃ����߁A������

�@�@�@�����@������

�@�@�����@����

�@�@��l���@�ς��ς�

�@�@��ܓ��@�������A�����Ă��D���Ƃ̉��ɂ܂��B

�@�@�ꎵ���@�O������

�@�l���@�ߕ�

�@�@�@�����@�R�̐_�A���߁A�Ђ��i��w�̍��e��j

�O���@�O���@���̐ߋ�

�l����ܓ��@�펪�Ђ��

�܌��@�ܓ��@�[�ߐߋ�

�Z���@�g����I��ł�����Ɖ]���Ԕт����@���c�U��

�����@���[�Ղ܂����ɂĔn�̌`�����q���������o�����B

�����@��~

�@�@�@����̈�������Ȃ����͏ĉ֎q�͐H�ׂ�ȂƉ]��ꂽ�B

�㌎�@����

�\����ܓ��@����_�ЍՓT

�\�ꌎ�@�˂��ӂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s���l�@��@���@���g�j

�擪��

�@ �������Ɖ]���ΎG�ς��v���o�����A���̎G�ς̒������@�Ƃ��g�p�ޗ��ɂ��F�X�Ȏd�������ϑJ��������̂Ǝv����B

�@�Ⴆ�ΎG�ς̏`�̍����ɂ��A�����܂�����A�ݖ��`����A���X�`����A���`������A�ޗ��ɂ��P�ɗ����ƌ{�����͂���ɍX�Ɏ�Ƃ��|�ցA���g������Ƃ��C�ۂ�͂A���߂��g���Ƃ��e�X���Ⴊ����Ɠ����������q�J���������ɂ��ق���������Ǝv����B

�@�\�ܓ��i�������j�̑O��͖��ʍՁi���킽�̒c�q�j�ƌ����Đ��L�̊e�˂ł͗[���ꂩ��ݝ������n�܂�A�������Ə������݂ۖ���J�̏��}�ɏ���A�_�I�╧�d�ɋ����ĖL����j���B���̍��ɂȂ�ƎO�l�Ⴕ���͌܁A�Z�l�̑g�X��������Ĉʂ̒|�Ƃ����Â��ĎO�W���l�W�ʂ̏��|�Œ��Ƃ����T���Ď��̉̂q������ĉ̂��Ȃ���e�˂�����B

�@�ق���@�ق���@��@�����(��)���@������(��)�͂��@����ɂ����ق���@��@���N�̔N�́@���ӂ̔N��

�@�O�т��ɂ��F�ɂ����Ă�ˁ@�͂���Ă͂���@�c��̔Ȃɂ������Ƃ肪�e���Ă���@�Ȃ������ɂȂ��Ă���i�B

�@�܌��̂������ā@���ƂƂ�ف[�ف[�B

�Ɗ��x���x������Ԃ��Ō�͌�����O���[�v�̒��̔N���҂̉ƂŎς���Ă�����q���q���̍D�݂̗������Ďc��ΑK�Ɠ��������z���Ė�̋㎞���\�����ƘH�ɂ��ǂ��B

�@��\�������̑O��Ղ̂ς��ς��ƌĂ����̂����ɂ�Ă͂ق����Ɖ]���Ė��ɔ_��̖͌^�����Đl�m�ꂸ�e�˂ɔz�Ė݂�K���ĕ�������̂͑S���ق���قƓ����ł��邪�A����̓O��ƐH�Ƃ̊m�ۂƋ��ɑ吳�I��������e���Ђ��߂��B����͊e�n�ōs�Ȃ���ǂ�ǍՂ̕ό`�������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���L�@�L�@��@�@���j

�擪��

�ʐ�V��

�ʐ�V���@�q���̍��A���̑��ł͐����̎G�Ϗj�̂��Ƃɂ͏��̎q�͉H���˂��₨��ʗV�т������B�j�̎q���́u�P���J�Ɗy�v�̊O�Ɂu�ʐ�v�V�т������B�ʐ�Ƃ����̂́A�q���̊O�ɐN�g�������āA�Ƃ��ɑ��̓��H����ꏊ�Ƃ����B

��g�ɕ���ė��w�̒����Ɉ���������đR����������B���w�ł͍ŏ��ɘr�����̎҂��擪�ɂ��āA�݂ɋʐؖ_�i�Ŗ_�j�������ēG�ʂ̐ؕԂ���ɓ������B��ԎO�Ԃ̑Ŏ҂͈�Ԃ̌�ɑ����Đw�����A�ʐؖ_���\���Ă���B

�u�ʁv�͕��ʂŌa6�����`9�����ʂşO�œ��̌������̗؋ʂł���B�q���g�̂͏������A�N�g�ɂ͑�ʂ��g��ꂽ�B�ʐؖ_�́u�ցv�̎��`�ɐ��}�ő���e���Ɏ����Ă����B�R�����͎q���g�ŘZ�`���ԁA�N�g�͏\�ԁ`�\�܊Ԉʂ������B

��w�͎O�l�ʂ��K���Ŏl�l�ܐl�Ƒ����Ȃ�ƁA����ɂ͂߂��ɋʂ͉���ė��Ȃ������B��Ԏ҂���ꂽ���ɂ͌�ɍT�����҂ƌ�ւ���B�܂��������ɐ擪���葹�����ꍇ�͓�ԎO�ԂƂ����悤�ɐؕԂ������̂��B�V�т́A�܂Íŏ��ɍb�w�̈�Ԃ����w�Ɍ����Ė؋ʂ�H�ʂɋ������đ��]������ƁA���w�͑҂��\�����ʐؕ��ōb�w�ؕԂ��B�b�w�͂܂����w�ؕԂ��B�����ؕԂ��̃Q�[���ł���B�싅�̃z�[�������Ɏ�����ʂ��o�����̑Őw�͊������ď��ւ�A��ʂ̊��ꂽ�������l�̋����ɂЂ��������̂��B

�|�ԑŎ҂̎��������ɂ͓�ԑŎ҂��ؕԂ��Đ擪�ƈʒu����ւ��A�����ē�Ԃ��������ꍇ�͎��̎O�Ԃ��ؕԂ��A�O�Ԃ��擪�ƌ�ւ���B�S���葹�����Ƃ��A�ؕԂ��Ă��ʂ����w���ɗ������ꍇ�ɂ́A���ɂ��̑g�̕����ƂȂ��đ���̑g�����ƂȂ�B �q����ܕi�̂Ȃ��V�т������A���ɂ͐ؕԋʂɓ����ĉ�������邱�Ƃ������āA�X�����̔����ʔ����V�тł����B���ł������ɂȂ�Ǝv���o���B

�@���������s������y�̖R���������_���ɂ͊y���݂̈�ł���A�吳���̏��ߍ��܂Ŏ���Ă������A���]�Ԃ̔_�����y�Ƌ��ɓ��H�ł͊댯�ƂȂ�A�O�ɂ����Ă��V�яꏊ�͂Ȃ��ȂāA�P���J�Ɗy�Ƌ��Ɏ��R�Ƌ�����������A�ڂ�䂭����̔g�ɗ�����Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�J����@���@���@���@��j

�擪��

�@�L�̑��ł͖��N�����ܓ��ɑ����ƕς��I�r�V���i���Ёj���s�Ȃ��Ă���B���ݖ�\�˂��Ďl�g�ɕ���A�g�����j�E�`�ƌĂ�ł���B�e�j�E�`�ɂ͖��N�Ə��ɓ��ԏh����܂�A�l���̏h���ł���̂��B�g�X�ɂ͐̂���`����p�̌Õ��`���������Ɗ|���ɁA�s�����p�̒��ʂ��\������ɓ`��Ă���B

�@���ԏh�ł͑O����������W�߁A���ʂ����đO����Ȃ����x�̈��H�������A����p�ӂ���̂��B�����ɂȂ�ƁA�j�E�`�̎҂͌ߌォ��h�ɏW��|���ɂ�čՒd�����炦�A��p�����Ɏ������ė\�ߍՒd�ɋ����Ă����B�������v����j�E�`�́A�퍑����a�؏�Ղɂ������̔����l�ɂ��̓����������ďW��̂��B�l�g�̃j�E�`�ň�{���l�{�̎���_�O�ɋ����Ď������܂�ƁA�ꓯ�͔����q�����邾���ł���B�ȑO�͏j�����������ƂƎv���邪�A���͏j����������悤�Ȑl�����Ȃ��̂ŁA�ꉞ�����̎��͕�����B

�A��ۂɂ͎����̂����������ƁA�ق��̃j�E�`�������������Ƃ���ւ��āA���ɑ��̖k���ɂ���V���l�ɎQ�q����̂��B�V���l�ł͏h�傪�҂���������_�O�ɋ����āA�����l�Ɠ��l�Ȏ����s�Ȃ��A���ꂪ�ςނƍ��x�͈ꓯ���В�ɂ��藧���A�l�g�̃j�E�`�͓���܂����Ċe�X���������̐_�����A�u���g��Ȃ��Ŏ����̎�i���j�Ŏēۂނ̂��B�������u�Ƃ��Ė{�N�̌܍��L�����F��Ƃ��A����Ŗ{���̐_�O���͏I���̂��B

�@���������ꕗ�ς��БO�s������Ă��炨�̂��̃j�E�`�h�Ɉ��g���A���̓����ɉ��߂Đ_�������čՐ_�ɋ����A�����ɈڂĂ䂭�̂ł���B�h�ł͍��܂łْ̋������Њ�s���ƑłĕςāA�n�����͂Â������₩���Ŗ��N���̈���y���݉߂��Ƃ����b�����܂܂ɏ��������肾���A�����̕��R�炵�͂܂ʂ���Ȃ��Ǝv���B

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�J����@���@���@���@��j

�擪��

�P���J�Ɗy�V��

�P���J�Ɗy�V���@�P�\�J�S�}�Ȃ�납�d�d�I�I���ׂ�c�d����͂��܂ɂ�����ŋ��N�̕�ɔ��Ă�����Ɗy���A����������܂ő厖�ɂ��Ă����Ƃ����Ă����B�叼�ɎG�ς�H�����琳�����Ƃ��āA���܂Ēu�����Ɗy�����o���ėV�яo�����B���߂͉�莞�Ԃ̋��������Ă������A�}���������̂ŃP���J�Ɗy�ɂȂĂ������B

�@�Ɗy�̍j�͐�������̖��Ƃ�����ɔ����Ă�����̂ŁA���悢�����ɕ��e���b���Ă�����B�����͖���{���ŁA�b�����߂�����Ŗ[�����Ă����B���уR�u�Ɉꕶ�K��ʂ��Ďw�~�߂ɂ����B��ǂ̓��ɓS�̐S�_�A�S�̓��ւ��\�߂Ă�����Ɗy�ɂ́A�召���邪�A�傫�ڂ̂��̂��P���J�Ɍ����Ă����B

�@�W�����P���ɕ��������Y���u���Ԃ��B�S�_����j��������Y�́A�ꕶ�K�����w�Ɩ�w�̕�����o���āA�E������߂ɐU�グ�č\�����B���悭�n�ʂɓ�������悤�ɂ��ĖԂ������ĉ��B�u�����i�c�c�Ɛ���͌��Y�̓Ɗy��ڂ����āA�����̓Ɗy�𓊂�����悤�ɃO�C�b�c�c�ƍj���������B�K�`���c�c�Ɖ��𗧂Ă��B���Y�̓Ɗy�͎~�܂��Ă��̏�ɓ����o���ꂽ�B����͉���Ă鎩���̓Ɗy����グ���B�ܐV�炵�����ɑ傫���������Ă����������ɂ͏������B�������҂͉��x��������̂��B���x�͓������悤�������Ȃ������̂ŕ����ƂȂ��B���A����̔Ԃ��]�c�c���Y�͎����̓Ɗy����グ�A�Ԃ�����ݗ͈�t�������B�h�X���c�c�ƂɂՂ����𗧂ĂĐS�_���ˏo�����B���Ɗy�͉���Ă���B���Y�̏����B���������ꂪ���Ă�����\�G���Ƃ��āA�u�ԂɂȂ��B

�@���������P���J�Ɗy�͌��ݔ����Q�[���ŁA���l�ł������ɏo�������A���ɂ͐����]�đ�O�҂ɓ���A����������邱�Ƃ����āA�X���������Ȃ��B

���̈ڂ�ς�Ƌ��ɁA���a���̏��܂����ɂ͂����������Ă����������̗V�тł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�J����@���@���@���@��j

�擪��

�ق�����

�ق������@�����n�ɂ́A�����c���̍앨��H���r���A���̔�Q���傫�����̂ŔN�z���̓���q���������|���������Ȃ���ƁX�����Ƃ������ǂ��̍s���������B �叼�ɗp�������̒����璼�a�܃Z���`���[�g���قǂ̂��̂��O���`�l�Z�Z���`�̒����ɐ�A��ň��鏊����Z�Z���`�قǏ����Ă��Ƃ͔�����B�F��������p�ӂ��A������d�˂Ă��̈�[���Ђł͂荇�킹�A�͂�Ȃ������̓n�T�~�ŏ�}�̂悤�ɐ�J�����B�F���̌Ђł͂荇�킹�������́A���̏��̖_�̈���̋߂��ɂ͂�����B�q�������͂߂��߂����̖_�������A�Ў�ɂ͒����|���F�Ŏ��������A�ꌬ�ꌬ�̌���ɗ����A���̖_���������Ȃ���A

�@�z�c�R�`�@�z�c�R�`

�@�@�z�[�C�@�z�[�C

�@���N�̐V�Q�@�F����

�@�@���q�ɖڕ@���@�����悤��

�@�@�@�@�@�@�Ƃ͂₵���Ă��B

���ǂ������Ƃł́A�q�������ɏ��K��^�������A�q�������͂�������Ƃŕ��������A�ʉَq�Ȃǂ��H�������B

���̍s���͑吳�����܂łÂ������A�q��������Ⴂ�������͋�����낵���Ȃ��Ƃ̔������Ĕp��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����n�@���@�c�@�o�@�i�j

�擪��

�q���w��

�q���w���@�d���邵���~�̛���Q���������߂��A�z�t�O���̉������\�Z���ɂȂ�ƁA���[�B���q����A��ė�炩�ȏt�̓������𗁂тāA�q���l��q�݂ɑ��X�Ƃ�Ă���B�i�q���_�Ђ͕M�Ґؑւ̒���ɗL��j��w�肪���ނƍ��~�֏����Ē��ق̐ڑ҂�����B���قƉ]���Ă��̂���̏K���ŔԒ��ɓ�����i�哤�ݕĂ������Đ������́j�Ɖ]�����Ċȑf�Ȃ��̂ł���B����ł��F��Ȋy�������ɓ��̕��閘�A�Ԏ��̋�������ΐ����������Đ������₩�Ȏ��ł���B

�@���O�N�̎O���Ȍ�ɁA���߂ĕ�e�ɂȂ����ł���͏����ț�����[���Ďq���̐������F�肷�銵���ł���B�v����ɔ_���̏��[�B�̐M�Ƌx�������˂��y��������ł���B

�ȏ�̗l�ɓ��ʂɎ�藧�Ă���̎��͉����Ȃ����A���̍s���͌��݂킩�ċ��邾���ł��A��S�܁A�Z�\�N�ȑO���瓯���p��`���ċ�����̂ŁA���݂͖ܘ_�������������čs���̂ł��낤�B

�@�q���_�Ђ͂��̑n���N����ڂɂ��鎖���o���Ȃ����A�Õ����Ɉ˂�ƁA���ێO�N�O���\�Z���ɁA�@�@�����s���@�A�~���V�i����j���̏Ƒ��l�B�������āA��Ղ�����������L�^���L��B

�����̏��K�͌����O�N�O���ɐV�c���i�o��j�̌��E�q��i��H�j���Č������Ɖ]���L�������������B

�@�M�ҁi��ɏ��B�j�̕�[��������͋��۔N�ԈȌ�̂��̂��w��ǑS���������ċ��āA�����N�X�O�A�l���Â�����̂ŁA��S���ȏ�ɂ��Ȃċ���B��[�҂͈̔͂͗��삾���łȂ��l�e���̂��̂���]�˂܂ŋy��ŋ���B�V��͉�����e�ʊW�Ɉ˂���̂Ǝv���邪�A���ɂ͗̎��m�s���W����W���̐����I�Ǝv������̂��L��炵���B���ɂ��̓��̈���ʂ��ĎQ�l�Ɏ�����B

�@���ۏ\�܍M���N�Α��g�˓�

�}�q���喾�_���O���萬�A�@�ӈ��S�F��

�@�@�@���@���쑺�ؑ֎������@����������

�@�}�i�T�j�͐��ω��ł��邪�A���ɂ́i�E���j���M�̎�q��\�킵�����̂�����B

�@�q���_�͌����S�q��_�ł���Ƃ��A����ω���{�n���Ƃ��铙�̐����L�邪�A�N�ÌS��q���̎q���_�Ђ́A�؉ԍ��v�����������Ր_�Ƃ��ċ���B�щ��̋ʍ�_�Е��߂̎q���u�������_���J���ċ���̂ŏ��_�ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B���O�L�̗l�ɁA�ω��A���M����\�킵�ċ���̂́A�]�ˎ���̖����M�̈�ʂ����̂Ă��낤�B�_�������ȑO�̎��Ȃ̂ŁA�_���V����̌䐢�b�ɂȂ�����̎��������̕�������ߎ��ɕ����L���_�l�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����@�@�ց@���@���j

�擪��

�@��܈�̑�����́A��{�_�Ђł���B���̑�{�_�Ђ̏t�̑�Ղ́u�����(�܂�)�v�Ƃ��Ă���B���́u����Ձv�͖{�Ђ̑�{�_�Ђ̌�Ղ�ł͂Ȃ��A���̖��Ђ����͐ێЂł���吙�̗�Ղł���Ɖ]���`�����Ă���B

�@��{�_�Ђ̑�Ղ͋e�̍��̍����\�ꌎ����ł���B

�@�n����ł���u����v�́u���g�v�ł��Đ_��j�ɂ���l���̐ĕ����ɊW�����邱�ƂɂȂ�A�u����Ηl�Ƃ��v�u�吙�_�Ёv�Ƃ��������̎Ђ́A��{�_�Ђ̏��̔������A�Q���̓쑤�ɂ���A���Z�ڂɖ����Ȃ����Ђł���B���̏��Ђ͑�{�_�Бn������̂��̂łȂ��A�㐢���B�w��Ƃ���ꂽ�o�H�O�R�Q�q�̓����Ƃ����B�����̏��H�ɓ����Ă���A����E�����E�����E���g�̎l�Ђ̈�ł���A�u���g�v�u�吙�_�Ёv�������������̂ł���悤���B�u���g�v�́u�A���v�u�A�o�v�u�A���o�v�Ə��ɂ�Ĕ����͈���Ă���B

�@��܈�́A��h�E���h�E�V�c�̑��̂Ŏ��_�͑�{�_�Ђł��邪�A�e��ɂ����ꂼ��A��h�ɂ͏h��r�_�A���h�ɂ͔��R�_�ЁA�V�c�ɂ͐��_�ЂȂǂƂ����A�����Ȑ̂ł������i�҂�����B

�@�吙�_�Ђ̂���͍Ղ�́A�������ォ��O����\�����ł��āA�u����܂��v�Ɖ]�����͂���Ă���A���́u����܂��v�͖{�Ђōs�Ȃ�鎮�T�̊O�ɁA���䂪�o�āA������N��q���B�ɂ�ĉg����āA�o�J�x�肪��������B

�@�͉̂�����g�����ՓT�ł͂Ȃ���`��S������Ղł������A��Ղ�C���ŎO��̐N���A�x�X���������܂�����̂ŁA��ɉ���ɉ��߂�ꂽ�ƌØV�ɂ�Č��`�����Ă�A�V�c�̉���͊����ɏ��^�Œ����Ȃǂ��ȑf�ł��āA�����������g���ɗ��_���������A���h�̉���͍��ł���B������\�N�����h�c���ɋ��Z���������t�^���я��Y�̐b��ȟO��S���𒍂��č��A��{����Ƃ��Ė������A���ʗ��Ԃ́u�V�̊�ˁv�◓���̏�́u�x�m�̊���v�Ȃǂ͊�����͂点�錆��ł���B��h�̉���͖����̒����ΐ�̉Ύ��ŏĎ����āA�Ȃ������������̂�吳�N�ԁA�N�Â̑������甃���ꂽ�A�O���̍��E�̒��ɂ́u�㏭���v�u�����āv�̒����������Ă��钆�^�̂��̂ł���B

�@���Ղ́u���}�`�v�Ƃ��đO������n�܂�A�e�ƒ�ł͖����̐Ԕт̗p�ӂ����𐮂���B�[���ɂȂ�ƌ��F�ł��������h��ɋ��̂̎^�̂���A�n���s���������Ɍf�����ē����������A���̋��̂�ʔ������ēǂ�ŕ����̂��t�̖�̕������ł����B����������������O�\�܁A�Z�N���ł��āA���I�푈���n�܂�ƁA�����͐폟�ɐ��Ē|�����Ă�ꂽ�傫�Ȋۂ��ɑO���Ɂu�j�폟�v�A��́u���v�ƁY��ƌ䕼�̎���������A�����ɂ͌���̎˂������z�Ɠ��̊ۂ��ԁX�Ɛ��߂�ꂽ�̂ɓ����Ƃ������悤�ɂȂ��B

�@�Ղ̑O���A�N�B�͒�����O�N��̂����A����̟O�̒����⒌���A��̗L�͎҂̓y������^��ŁA�L��Ŋ|���ؒƂ̉������炩�ɋ������đg���Ă�A�[���߂��ɂȂĂ悤�₭�g���Ă��I�Ė���q�̉�����A���ɍ����̂܂�Ɖ���͏o�����B����̊y���̊ԂɌ���������A�花�̌�ɑ呾�ۈ�ƁA�����ێO���������A�N�A�̒������ɂȂ��Ń��E�\�N�ɉ��Ƃ������ƐN�A�̏��{�Ղ̋C���͐���āA�g���g���A�h���h���Ɛm�g�̚��q���ۂ͋����n��A�������ď��Ղ̖�͍X���čs���B

�@�V��O����\�����͍��ɂ͖��������A�N�B�̗��Ȃ����̒��E���w�d�̊w�N�x�ɋC��傫�������j�̎q���B������ɂ�Ə���āA�o���Ȃ���t�ő��ۂ�ł��Ƃ�����A�N�B����h�̐l�B�����̍Ղ̖@��p�ɓ����ڂ�̔����p�ŏW�āA�吙�_�Ђ̊|�������������A����Ɍ�_�����������Ă��牮��̓n��͎n�߂���B�N�B�͚��q���Ɨx����ł���A���h�̕��͌x��Ɖ�����g������������̂Ŋۑ��_�������āA��������̑��ɍT���Ă���A��̔N�Ԃ̗L�͎҂͍��̖䕞�p�ɔ��̕@���̑������͂��ĉ���̑O�ɗ����ċC�������N�B��������Ă���B�q���B�͊��������ĉ���̑O�ɒ���ꂽ��{�̑����j�����đ��ۂ̒��q�ɍ����āu�I�I�J�U�L�A�E�`�������m�E���A�\���v�ƈ����čs���A�L���L���Ǝl�c�̖ؐ��̎Ԃ͗��ށB

�@�N�B�Ɍ�_�����܂��ƁA���ۂ̉������C��тсA����̕���ɂ͋��y�|�\�̔n���ʗx��̊G�����J�L������B

�@���̔n���ʗx��ƚ��q���͊������q�̗�������ނ��̂̂悤�ł���B�Ȗڂ͌ܚ��q�Ƃ��Č܋Ȃ����炵�����A���́u�m�g�v�u���q�v�u���V�v�u�l���ځv�̎l�Ȃ��`�����A�呾�ۈ�A�����ՎO�A�ށA�J�̊e��̊y��ł��̌y���ȋȂ��t������̂ł���B���ۂ͎�Ƃ��ĐN�B�ɂ�đł���邪�A�J�͂ނ��������ċz�̂Â����l�Ƃ�����l���A������O�ł��߂��Đ����܂���B���q�̊ɋ}�ɂ�ėx�������āA�q���b�g�R�A�ǁA���T�ȂǕ�����̂��B��h�ł͌��s��c���c���ɔV�g���Ȃǂ͎Ⴂ���ւ̖ڎP�������ėx��u���T�x��v�̖���Ƃ��Ēm���A������h������������������N�̍��́u�n���ʗx��v�̉��Z�́A�Q���đ��̒Ǐ]�������Ȃ����Ƃ����Ă���B

�@�Ղ̓��ɂ́A�e�ƂŐe�ނ�m�l�����҂��ĉƂ̓S�c�^�������A�X�ɂ͒����������q������B���̒��q�̑��ۂ����炩�ɖ苿���ĉ���͉g����A����̏�ł̓q���b�g�R�x�肪�f�p�Ȏ�U��ŕ����A�ǂ₨�T���x��x�葱������B�e�ƂŐN�B�̘J���˂��炤�Ӗ��̌�j�V�u�n�i�v������B���́u�n�i�v�͋��z��{�z�ɔ����ɖn���X�ƋL����āA�n�߂͉���̑O�ɁA���ɂ͑��Ɏ��X�Ɠ�A�O���Â��ւƒ��葫����āA���͕��ɂЂ�Ђ�Ɩ|��B�Ղ̍����͎O�����ł��āA�O��O��̉���͌��X�g���āA���ۂ̉��Ɨx�Ɛl�̂ǂ�߂��́A�X���Ո�F�ɂ��ėN�����̂��B

�@�e�˂̏j�����[�����������A�����̏I��܂ł͑�{�_�Ђ̖{�a���ɁA���݂̕��䂪����āA��̕��Ƃ��ĐV�c�N�A�̋��y�|�\�A���ʂ����Ė������́u�V�̊�ˁv��u�ǂɉ�����v�Ȃǂ�������ꂽ���Ƃ������B���肪���ŗ����e�ނ�A�łɍs���łȂǂ��t���̖�ɋ݂𗧂ĂČ����ɍs�Ė���X�������̂����B

�@�Ղ̎��̓����u������܂��v�Ƃ����B�x���ꂽ�l�A������̐l�Ȃǂ����āu������܂��v�̒��͂��������������B��N��x�̏t�̍Ղ�͂������ďI��ƁA���Ƃ����Â��Ɉ������������āA���ꂩ��_�Ƃ́u�����Ȃ��v���n�߂��A�����炫�̉Ԃ��炢�āA�t��茂ɂȂčs���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��h�@�ā@���@�����Y�j

�擪��

�����

������@�܌��̋�Ɍ��肪�|�鍠�ɂȂ�ƁA�����ꂩ��Q���쏜�̓����肪�ʒB�����B�ߏ��̐l�X�������Œ|���Ζ������ĕc��֓_�����Ă���|�ƂŒ������Ƃ��Ɖ]���[���Ȋw�I�i�H�j�ȕ��@�ŗL�����B���I�푈������吳����ɘj�Č���ꂽ�_�����i�̈��ł����B�������̘V�l�B�͔V�ꂾ���Œ��̊Q���������͉�������S���ƂȂ��̂ŁA�̂���̏K���̈��������Ȃ���ʖڂ��Ǝ咣�����̂Č��Ǎ��̍s�����s�Ȃ����ɂȂ��B�̂̐l�͈�̊Q�́A����∫�_�̂Ȃ��邵�킴�ƍl���ċ����B�����炻�̈������O�֒ǂ������Ηǂ��ƍl�����V�ꂪ�����̍s���ł���B

�@�m�l�`�����m�̗`�̗l�����̂��悹�āA��̈�����J�荞��ł���A�|�Ƃ�ʂ��ē�l�đO���S���Ő�o�ɂ͏ޒ@�����A�o�Ղƌ�������̗l�ȏނ�@���������Ύ����A�����`�A���̌オ�����Έȉ��吨�Ɖ]�������ɍs�������đ��̌䓰�̒납��J��o���A�ނ̉��Ƌ��ɁB

�@�u�D���������˂���l�̌�ʂ肾�v�ƌ��X�ɏ�����瑺�͂Â�֑��肾���B����́A�܂�����Ɖ]���R�A�L���͋��C�ۋ��̔n�̏�Ɖ]�����ɂȂċ����B�ړI�̏ꏊ�֓�������ƁA���Q�̌�_����`�֒����ł���A���̉��ڂ��ďċp���Ă��̍s���͏I��邱�ƂɂȂ�B

���ꂩ���́A�����֕����͂�Ŏԍ������A�h�u���N�̒��q���ŖL�N���F�ċC����������B���ɉf���o���ꂽ�A���Ă��������C�Ȃ��̊炱�̊炪���ł��ڂ̒�Ɏc���ċ���B���ɂ��~��o��������~�J��̉����߂����A��̉ʂĂ���A�J���J���Ɠ`�ė���ނ̉��́A����N������N���A�����G�߁A���������ɓ������F��`�֗���B�V�����̖Z�����C���͖Y����Ȃ��B���ƂȂ����D�ɖ������҂����Ȃ��̂ł������B�������ĉĂ̋߂Â��̂������鍏�̏ނł��������B

���̍s�����A���I�푈����ȍ~�͏��ł����̂ō��͒m���Ă���ØV�̐������Ȃ��Ȃ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����@�@�@�ց@���@���j

�擪��

���~�̃i���}�C�_���{

�@������\�Z���̓i���}�C�_���{�i�얳����ɕ��j�̔ӂł���B�q���̍��͊y���݂����B���Ԃ͂�腖��l�ŁA腖��剤�̒n���G���Ə\�O���̋Ɋy�G�}�������ɂ����āA�O���u�̂��k�����̑�\���Ԃ����Ȃ��炨�����̎�����Ă��ꂽ�B���̍u���͉B�������V��ŁA�Ȃ����n��Ƃ̎҂͉����Ȃ����B���ł���|�G�}������Ǝ��͎v���o���B

�@���̔ӂɂȂ�Ǝq�������͑����[�т����܂��Ă����֏W�܂Ă����B�����ł͂��p�������S���Ղ̑�쐔�Əނ𑵂��đ҂��Ă����������v������k�����́A�{��d�O�̉�����Ŏq���A�Ɖ~�������A��쐔�̒����ɏޒ@�������点�I�e���g�i�V���j���Ɏ쐔�����߂�B��B�i�̘V��͒ƌ`�̏ޒ@�������āA�މ��������J���J���J���Ɩ炵�Ȃ���A�i���}�C�_���|�A�i���}�C�_���{�ƔO�����̂��o���B���̒��q�ɍ����Ĉ���A�����a���Ă����B

��쐔�̉��͖ő��蔪��J��̑傢���ŁA���̑�ʓ�ɂ͖��̖[�������Ă���A���ꂪ�����̑O�ɉ���Ă���Ɨ���ʼn����Ղ����B�P���ȃi���}�C�_���|�ɂ��������鍠�A�N�����O�C�b�Ɖ�����B�ƘV�ꂽ���͐É��O���A�㐶�Ɋy���肤�̗]��q��������n�߂�B�q�������͖ʔ���������Ă܂��O�C�b�ƒ�R���Ă����B�ނ͑����q�ɕς����͖��X�������Ă���B���͂悵�Ǝ쐔���������܂�B�q���ΘV��A�̈��������ŁA���̎����q�������ɂ͈�Ԗʔ����A���͍��ł��Y����Ȃ���i�ł���B

�@���ꂪ�n�܂�Ƒ�쐔�Əނ͎q�������ɓn����đ���肪���܂�B���N�͔��ɓ삩���낤�ƁA�e�˂̒��ʼn~�w�̏ނ�@���ăi���}�C�_���|���̂����A���̉Ƃ̈��S���F�O���A����Ɉ�K���̒��ڂ����B���I��Ǝ쐔�Əނ͂����֕Ԃ��A�W���ʼnَq�������ĖႤ�̂��Ō�̊y���݂����B����ł��̍s�������R�Ə����Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�J����@���@���@���@�@��j

�擪��

�@�������̎n�߂ɁA�܈�̕��c�ɍs�������Ƃ�����B�Ƃ̋߂��̐��c�̐����̑��ɐ��y���L�Ō܌L���Z�L�ʑ͂��ς܂�āA���̏�ɏ��̏��}���}����Ă����B���̏�ɘm�ō�����������`�́Y�ꂪ�̂��Ă�����̂������B���ɑ��Ĕ_���̐M�̈�̍s���ł���Ǝv���B

�@�Ñ�̓��{�̍��ٖ̈����A�����炵�������ꂽ�̂��A���N�̍����j�ǖ{�œǂ��Ƃ�����B�����A�u�L�����̐�H�̒��ܕS�H�̐���̍��v�������N�̂悢�A�������A�������肽�A���t�ł���ƁA���ł����̒��Ɏc�Ă���B

�@���̐����鎼�n�тɂ́A����炷��B���ꂪ�̂���̈��ɑ���l�����ł����B�����瓌�ցA���ւƓ`�d����Ă����B���m�ɂ����Γ쐼�̉��g�̒n����A�k���̈��̐����鏊�Ȃ�ǂ��ł��K�n�ł���ƍl�����Ă����B

�@���A�_�k�̈�Ղ͊�����@�����Ă���A�É��s�x�O�̓o�C��A��t���؍X�Â̐����Ȃǂł���B�퐶���̂��̂ł��āA���̈ȑO�ɂ͐Ί��Ȃǂ��g�p���āA����E���������炵�����A���̎���ɂ͌ȂɓS�������Ďg�p�����Ă������A��X�ؐ��i������āA�c���ʂȂǂ������B

�@���̖��J�Ƃ������鎞�ォ�獡���܂ŁA����͔|�ɔ����������K��m�邱�Ƃ͑���������A���������̈���Ɋւ���s���̂������́A�v���o�̒��ɁA��݂����ė���B

�@�����~���I�āA�����炫�̉Ԃ��炭�ƁA���͂ʂ��ŏ����͉j���o���B�ݕӂɂ͈�������o���B���̍��ɂȂ�Ɓu�c���Ȃ��v���n�߂��āA�O�{���\����n�ɑō��܂�āA�y���Ђ���Ԃ����B���́u�c���Ȃ��v�́u���������v�Ƃ��āA�l�{���\�ŁA�y�Ȃ炵���čs���B

�@���̍����V�C�̂悢���ɁA�u����v���u���Ȃ��ǁv�ɐZ���A�u���ǁv�Ƃ����̂́u�r�v�u���r�v�̂��Ƃł��āu��Z���r�v�ł���B���́u�r�v�֕U�ɓ����ꂽ�A�u����v��r�̐��ʂɕ������Ĕ�������Ȃ����B�U�͑g���̋����p�ł���̂Œr�ɓ�O�\�U�A������������Ē�����h���ł���B��ɂȂ�ƁA����}��ɗ����܈ʍ낪���̕U�̏�֕�������邱�Ƃ�����B

�@�����������������˂�ƁA������珬��������o���B�����Z���^�̕c��Ɏ�������̂��B���̎��]���̖��Ă����̂��u�������āv���邢�́u�₫�āv�Ƃ����B�����_�ƈȊO�̉ƂցA�_�Ƃ���d���ɓ���đ���K�������āA���́u�������āv�͖��������A���̈Ӗ����͍l���Ă��Ȃ������B

�@�_�Ƃł͕��O��t�̋G�߂ɁA��ɏo�łĕc������n�߂�B�D�͂����܂킳��āA�Z���^�̕c�オ�o����B�Z�����̂ň�Ƒ��o�Ŏd�����āA�G���o�������̏�ŁA�y�r�⒃�q���Ȃ�ׂ��Ē��т�����B�������\�ʂɎ����˂̒j�q�̎q���B����Q�ƂȂ� �@�@�@��������ȁ@��������

�@�@�@�ĕĈꏡ�@����˂���

�@�@�@��������ȁ@���ڂ�����

�@�@�@�������Ĉꏡ�@����˂���

�@�ƌ��t�ɉS�̐߂����āA����o���Ă��˂��������B����ƕ�e�炵���̂��S���āA������ɓ��ꂽ�ĕĂ��d�������o����

�@�@�u�ق�ꏡ�v

���e�炵���̂�

�@�@�u����ꏡ�v

�ƈꈬ�̏ĕĂ������o���ƁA�q���B�͕ς�ς鏭������ɁA�đ܂̃��������āA���������Ƀj�R�j�R���Ė���āA���̕c��c�։S���S���Â��ĖႢ�ɍs���B

�@����[�������c�ł́A�^�̐����������B��ɂȂ�ƁA�Ζ��̃J�\�e�����邵���ӑł̂悢�G�߂��B

�@����������A�c���L�т�Əo��ł���B�c�A���I��Ƒ��c�U���ŁA�L�E�����~�ň�t��āA���R�ƂȂ�l�����낤���A�łɍs���������x�݂ɋA���肷��B

�@�c���L�т�ƒ����肾�B���̒�����̕��K�͂��낢�날��B��蒆�����l�Y���̘b�ł́A������̍s���͖����O�\�ܔN�ʂŏI���炵���B������ɂ͎q���B���A�r�ʂ̐|�ł��_�`�̋����_�̂悤��{���c�ɁA����Ɉ䂯���Ɉ�{�����Ęm�Ō�_�`�̌`������āA������\��A�O�˂̒j�̎q�B�����Â��āA�|�̂��Ő|��@���āA���q������āA

�@�@�u��𑗂邼

�@�@�@�@��𑗂邼�v

�@�ƉƖ��ɉ���āA���������̏��K���āA�َq�Ȃǔ�����ɂ��A�u��I���a���E�v�ƕ����ł��Ă���B�u���܁v�̔��ł���c���߂��āA�u��𑗂邼�v�𐺂̂���閘�S�������āA�I��ɐ�����ʼn���_�`�^�̂��̂𗬂��āA�q��������͏I��Ƃ����̂ł��邪�A���̒�������p�~���O�̂��̂Ă���̂ŁA���͂��̈ȑO�̍s���ɂ́A���M����ɑ��镗�K�����������m��Ȃ��B

�@�M�҂��q���̎��A��l�B�̒�����ɉ��������Ƃ�����B����͓�܈�̓���̍k�n�̖�̐������A��ƕ����l�\�l�̐N�A����l��l�傫���u�����܂v���Ƃ����Č����ɁA

�@�@�u��𑗂邼

�@�@�@�@��𑗂邼�v

�@�ƚ������_�����s�i����B���\���x�͎l�ӂ̈Â��P���āA���L�тĘI���h������̈�{��{�����������������邭�A�ΉԂ͕����ɂ�Ė镗�ɎU�Đl�̊���������B���̍s�i�͊e�����ɍs�Ȃ�ꂽ��̒��ւ̔����̍ՓT�ł����B

�@���~�̍��ɂ͈�L�т�B�j�S�\���A��S��\����������ƏH�̎��n���n�߂��āA

�@�@�u�Ƃ������̏o���A���̓��薘�v

�ȂǂƗ��D���A�c�ނ̂��������ɗ��B�V�Ă��Ί�Ŗ����H�Ղ���߂���ƁA��N���̋�J���I��A���̏H����ԁu�a���v�̉����Â����悤�ɂȂāA�Ŏ�薹���Ȃǂ̘b�ɉԂ��炩���A�钷�ƂȂ�B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��h�@�ē��@�����Y�j

�擪��

�@�Â�����`���A�M�╗���͐��̕����ɗ�����āA���Ƃ͂Ȃ��Ɏ���ꈽ�͖���čs���B

�@����������翂т��A�����₩�Ȑ��K���܈�\�l����ɁA�����̎��q�̐l�̊O�ɂ͂��܂�m��l�͖����A�Â�����̎R���l�͓y�n�̐l�����ɂ����߂��āA���͂��߂�ꂽ�����̉��ɁA���q�̐l�Ɏ���āA�̖̑����l�Ƃ̊ԂɌ����ق̑O�Ɏc�Ă���B

�@���̎R���l�֍s�����́A������}���O�S�N�O�A���̗̎�_���ܘY���v��i���h�������A��k���т��A�哹�̓��̑����炵���A���݂̕�����y�n�̐l�͎O�ڈʂƂ��Ă��邪�A���̓����͂��ƍL�����ł��낤�B�����Ă��̓��͖����̒��t��������֑������Ƃ����Ă��邪�A���ł͐l�Ƃ������ċȂ������o���āA���������������Ȃ��ȂĂ���B

�@���̋{�͏\�l����̓��ɂ��āA�͍̂��u�̏�ɂ����炵���A�k�́u���ẨY�ȁv�ł��ē��֓��]���[���p�����Ă����B�J�P�˂Ƃ�������]�����A���̕ӈ�т̒n���O�ڂ̏��͖w��Lj�ڗ]�̊L�w�ł��āA���̐̂͊C�ݐ��ł����B�����Ă��̕��߂ł͖����ɂ͐����Ƃ��������B

�@���̋{�͂������l�Ƃ̊Ԃɂ͂��܂ꂽ���A�����̍��͌䓰�̒��ɂ����Ƃ����B���̎R���l�͍����l�ڈʂ̋{�`�̐��K�ł��āA�����������K�̒��ɂ͑傫�Ȍ䕼�������B���̉��̑���ɂ͖k�܈䑺�A���A�y��Ғ��ƍ�����̂��A���J�ɂ�����ꂽ���ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��o����B�E�ɉ��̌䕼��҂������h�ȗz���������B����͂ӂ��悩�Ȑ_���̒����ł���A���݂̋I�N�͂ǂ����ɂ��邩�ƒT�����������炸�A���ʂ̉����Ƒ���̉E�͉ɂ��āA�ւ��Ĕ�юU���炵���������Ă����A���̐��K�̑O�ɂ͌�e�̎l�p�Ȑ̔��ڈʂ̑吳�N�ԂɌ��Ă�����������B

�@���̐��K�̋����͎O�\�����āA�\�l����̌����ق��w��Ɍ��Ă���B�����\�ܓ��͂��̍�̓��ł��邪�A����ł͘Z���\�ܓ��ł����Ƃ����B

�@���̎R���̌�{�̕����͂��炽���ŁA�F��ΕK�����̖������͖����A�����čՂ̓V���l��y���ɂ��̂��ŁA�w�ł�l�͋����Ɠ��Ɉ�ꂽ�A������Ε��Ɨ��g���F��l�ł��āA���̗쌱�͂������邵���A���̉���͑傫�����Ɖ]���Ă���B����ɂ�Ă��k�܈䑺��݂̑D���́A�R���l�̈Г����Ă��̎��t�ܑ̌���t�ɎR���ۂƂ����A�t����t�����Ɖ]���Ă���B

�@�Ε��̐_���́u�����āv�Ƃ���ꂽ�A���̍s���͌Â����炠�ĉΕ����F����̂ł����A��܈�̑�{�_�Ђ̐_�傪��X���̐_���������A���X�ؐ_��A���J�_��Ȃǒm��l�������A�����������͖����A���J�_��̂��̐_����ڂ̂����茩�āA�����ꂪ�`������Ă���B

�@���Z���\�ܓ��͓c�A�̏I������ł��āA�čՂ̎n�ߎR���Ղł���A���̓��̎l�c���i���̏\���j�ɎR���l�Ɏ��q������n�߂Ƃ��A�̖̂���A���ł����Ƌ撷�㗝���b�l�����瑕�����߂����_�O�ɏW�ė���B���q�̘V��j���͋����ɐl�_�����A�Ւd�ɂ͊C�̍K�R�̍K�ł��鋛����ʎ���������������B���Վ��p�̗��������ɏ������䕼�̔����̂����Č��Ă��Ă���B�БO�ɂ͌a��ڎO���ʁA�O�l���̑劘�͓S�̌ܓ��̏�ɂ̂����āA���߂̎g�������������Ȃ݂Ȃ݂ƒ��������A�ܓ��̉��Ɉꑩ�\��{�𑩂˂��d���ςݏd�˂��ėp�ӂ͐����B

�@�Վ�A���߂̏��J�_��͈ߊ��𐳂��āA���q���Ȃ̐l�B�Ɉ�炵�ďj���������A���̉��̐d�ɏ����A�J�`�J�`�Αł��ƉΑŊ���ł����ĉ��N���A���ɂ��Đd�ɉ��ڂ��A�אg�̐d�͉������������ӂ��ĔR��������B�_��͔q�炵��������ĉ��̏j������o���čĂјN�X�Ɛ_�O�ɑt�シ��A�͉��X�ƔR���Â��邱�Ǝl�����A���͕��X�Ɠ��ƂȂĂ�����A���Ɉ���A�g�������d��������Ɠ��͔��ʂƂȂĔ�сA���C�͂��������Ǝl�ӂ����߂�B

�@�j���̐��͍X�ɍ�������ŁA�ꐺ�A�_��͐_�O�̍�����ƈ�U���ĕ��X�Ƃ�����M���ɐZ���Ă����A�T�c�g��o���č��֔w�����Ɉ�U�肷��A�_��͂���𗁂тĔ��߂͔M�����z�Ĕ��֓����B�X�ɍ��M���ɐZ���ĉE�U��ΐ_��̔��߂͓��𗁂тāA�тւ��ƂǓH�藎���čs���A���ƉE���X���̔M���𗁂т�Ɛ����܂ēH�͎l�ӂ֎U�āA�P�j�P���̐�����G�炷�A�������ē��ɐZ��������ӂ邱�Ɣ������܂�ɂȂ�ƁA�_��̓��͂����₫�A�l�l�͂��������̂�Ŕ�̐_��������Ă���B

�@��X�ƔR�������������������ɂȂāA�����D�ɂȂ����͓��͒�̕��ɋ͂ɂȂ�A���J�_��͌��Ɂu�����āv�̎��T�̑薳���I����������������ƁA�Q��̐l�l�͔N�Ԃ̉Ƃ֘A�ꂾ�čs���A�g�����͎艱�ɐ����^��Ċ��̉��̎c�ɒ|�̕��ۂŐ��𒍂��ƁA�Ԃ��̂����ׂ������̎c�͂���Ɣ������C���グ�āA�����d�ЂƂȂ�A�����҂����܂����l�͂̐l�́A�䏟�ɂƑ��Ă�����E������āA�����ɕ��ʼnƘH�}���ōs���A���̔R���c��̐d�̒[�͔����̏ォ�疃�Ō������āA�e�Ƃ̐l���̌��ɂ邳��āA�Ε����̂��܂��Ȃ��Ƃ����A�M�̕��K�ł����B

�@���́u�����āv�̐_���͍��͂������邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ������A�{�葷������⒆�������Y����̘b�ɂ��ƁA�����O�\�ܔN�����ŏI�ł����Ƃ̎��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��h�@�ā@���@�����Y�j

�擪��

�Ր_�����ÕF���̓����_�Ђ́A�����̐́A���쎮���_�����ɍڂ����A�㑍�Ђɐ���ꂽ�����Ђł���B���q�͓���i�����J����E���c���i�ʏ̒��̓���j�E�i���쌴�j�Ɣ��ˑ��ł������A�ߎ����ˑ��͐M���̎��R�ŗ��ꂽ�Ƃ�������B

�@���Ղ͖��N�������ܓ��Ő_�`�̓n�䂪�������A���̂��ߎl���˂̗֔Ԑ��ł����B�ՓT�s���͐N�����̎d���ŁA�N�ԑ��ɓ���ƈ�P�����O���珀���ɂ�����̂��B���ۂ̗��K�E�ՓT�p��̐����E���x�i�̋����w���E��Ă≮���蓙�̍s�����Z�����s�Ȃ��āA���鑽�Z���ɂ߂����̂����B�����̉���Ԃɂ͍����̖�����A������t�ɕ��A�n���Ō��������A�\���ɍ������������Ě��q���A�����悹�A�J���ۂ̚��q�Ő_�Ђ����̂��B�q���A�������Ė�\���̓��@���g�j���čs���̂����A���̎��̚��q�Ɗ����͎q���̐S�Ɉ�i�Ƌ����c�Ă���B

�@�呾�ۃj�c�A����ɏނƓJ�������������܁`�Z�l������Ԃɏ悹�āA���ʂɌԔ��̎�M��ύ��ނ̂��B�����́u�{���q�v�Œx�X�Ɛi�݁A��ɂ�����Ɓu���蚒�q�v�ŏ���̂ŁA���̎��͖ؐ��̎ԗւ��L�L�C�c�d�d�d�ƈٗl���a�ނ̂��B���̉������͎q���S�ɂ��Y���������D�������Ă���B

�@�_�Г�����͏��x�̌�A�_�`�n��ɂȂ�A�u��x���v�Ƃ������ŗ����̋`������s�Ȃ��A���ꂪ�I��Ǝ��R�I�Ȏ�����肪���܂āA���ꂪ�܂���i�ƖY�����̂ł����B���q�l���������I�����Ɣ[�߂̎��ɂȂ�A����Ԃ��g���ċA��r������A�n�����q�̑��ۂŔ�ꂩ������Ă����̂����B

�@�����́u�Ԕ[�߁v�Ƃ��āA�O���j�V�����������̉ƁX�Ɍ��̈��A��������̂��B�[���܂Ŕ����x�߂��N�����́A�q���A�ƈꏏ�ɉ�����g���A�\�ߍ��܂Ŕn���x��̕ԗ������̂��B���̎��̋Ȃ́u�q���b�g�R���q�v�Ƃ����āA���ʂ̗x��q�͎�U��g�U��ʔ����������x��̂ŁA�Ȃ��y���Ȃ��̂����B���ꂪ�܂��y���݂̈�ł���A�����x�������Ƃ������B

�@���a���ƂƂ��ɖY�ꋎ��ꂽ���ۚ��q�́A���̈ڂ�ς�ɂ͂܂��Ə��Ă��A���ۂ�łĂ�l�͔N�V���Ă䂫�A���R�ƌ���₦�č��ł͂��̑��ۂ������ڂ݂�N�͂Ȃ��Ȃ�A���ƈꏏ�ɔN�Ƌ��ɏ������Ă䂭�՚��q�����́A�܂��ƂɎ₵������ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�J����@���@���@���@�@��j

�擪��

�ŒẤ@���炾��

�@���N���~�̏\�ܓ��̖�s�Ȃ��邩�炾�݂́A�̑����̎��ł���B���̉��N�́A����肨�悻�l�S�N�O�̎��A�����ŒÏ��ŒÏ����Y�`���́A�������ɑ����Ă����B

�`���̐���͖[�B�ߌÂ̐l�ő�����藼�e�ɕʂ�A���F�̐l�ł����B�܂����]�����A���ߐS�[���A�v�l�͐^���J�M�Ă̔����P��P�ŁA�\���˂ʼnł��ꂽ�B���̍ێ�_�Ƃ��Ė�t�@���������Ă������ł���Ă��O�N�ځA���̕ӈ�тɉu�a���s���A������ґ����A�����ɋ`�������F��̂��ߋ�P��ɖ�t�����������F�肵���B���̗쌱�܂ɂ��āA�̓����������B�̖��͏���e�̔@���炢�A����������Ԏq�̔@�������A�̓��͏�ɖ����̔@�����a�ł����B�R���܂܂Ȃ�ʂ͏�B�V����\��N�Z���O���k�����N�̕��𑲂��C�������ʂ��ŒÏ���U�߂��B�`����s������ɉ����}�c�i�����o�ĎR�J�֓������B��]�\��l�A�Q���R�J�̒n�����ւ��ǂ蒅�����B

����������`���͍��͂���܂łƎ��E���͂��낤�Ƃ������A�v�l�͂��ꗯ�߁A�����ɂĎ����鎞�͐��Ԃ̐l�A���Ȃ��͌Y���ꂽ�Ɛ\���܂���Ƃ�����������A�����͌Y��ł��B�����R�J�Ƃ͎S�J�̈ӂŐ̂̌Y��̐Ղ������A�`���͎����v�������A���̎��؊Ԃ�蓕�����Đl�Ƃ̂����m��A�_�Ƃɍs�ăj�A�O�������ɉB��A�㍂�J�̉������ɍs���X�ɐ^���J�ɍs���ċ����v��A�̂��ꏫ��������ݍ��͂�Ƃ��A���ċ����Α����]���҂��o���B����͔E�т��Ɛ��ɔ_���ƂȂ��B���݂��̕ӂɒŒÂƂ��������薔�n���ɒŒÒJ�ŒÂ��ڂ̖�������B������ŒÕ��ʂł͂��̏��͍��A���̕ւ���Ȃ�����펀�����҂ƍl���A�ܔN�㋙���B�͑��k�̌��ʑ����q��@�y���q��@�ܘY���@�ܘY���q�@�m���q�傪���N�l�ƂȂ�A���߂Ă��������Ȃ�Ƃ��s�Ȃ��ƌv��A�������͂���A�镪�ɍs�Ȃ����ƂȂ��A���݂͐N�c�̎�ÂŒ[�����ɂ��ݓ���A��{�����j�������A���̒��ɉ����̐l����������A����₹�A����₹�A�����ڂ��A�������ƒ��q���Ƃ��t�������A�r������_�Ћ����ɖ~�x���Ȃ��A�Ăі�t�����A���ɒ������ݓ������킷�B���̎��l�X�͐�𑈂��A���̂��Ⴂ�A�ƂɎ����A�����ɂ����A���悯�Ƃ����B�ݓ��̒��ɂ͊��̎d�x����A�����ő����̗�����芻�������njo�����Ȃ��炤���킽���������T���Ȃ���[�����ɋA�����B���̎��ɂ͋`�����e�̉���n�����邽�߁A�����̐e�̏��ɖ��������Ƃ����B

���̍s���͒ŒÖ��̕�v�̔O�̌����������A�l�S�N��̍����ł��s�Ȃ��A�Ⴕ�s�Ȃ�ʎ��͉u�a�����Ƃ̖��M������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ҒÁ@�|�@���@�����Y�j

�擪��

⾕���

⾕����@�C�m���珟�Ԃɒʂ���V���Y���̔����ɁA�C�m�L�ؑ��̓V���l�i����_�Ёj������B���q�͈ȑO�͊C�m�A���J���A�O���Ƌ��ɁA������C�m�L�ؑ��̑啔�������B�Ր_�͑f���̒j���ł��Ė��N��������������ՂĂ���B���ł͌��x��ɍs�Ȃ��邪�A�O���̘Z���̋łɂ́u⾕����v���A���̎q���B�ɂ�čs�Ȃ���B

�@�e�ƁX���甞�b���`�O�c�ʂ��Ⴂ�W�߂�ƁA����ł͒��J������Џ@�|����`��{��Ă���B�V���l�̐X�ł͒ł̖̎}��҂������B�ޗ��������ƒ|�𒆐c�ɒŗt�����т��Č����݂̑�c��A���b�͂��̎���ɐϏd�˂�̂����B����Ȃ��悤�ɂƎ�����ł��炰�A�I��Ƒ�⾂��o�����̂��B��a�͖}���Z�`���ڂ����āA�q���B�ŏo���邾���̍����Ƃ����B

����C�m�̑��ł͓V���l�ɒʂ��Ă���A���{�e�̏\���H�ŁA�L�̏��`��⾂�Ϗグ�Ė�̗���̂�҂̂����B����L�̎��_�����_�Ђł����K�͂�⾂������������Ǝq���B�́A���͂悵�Ƃ���ɂ���⾂ɉ�����̂��B�R������ɂ������ĊC�m���͈�ĂɊ�����������B�Ƃ�������}�Ɍ}���̂悤�ɁA�L�ؑg�͑�⾂ɉ�����̂��B���������ƔR������V���ł��悤�ȉΐ��ɂȂ�ƁA�o�`�p�`�͂����鉹�ɔ��|�̋����Ɏq���B�͋����ɓ����Ĉ�ĂɊ�����������̂����B

�@���b�W�߂́A���b�̂Ȃ��Ƃł͉��������̒��ڂ�����邩�A�܂��̓��[�\�N�������Ƃ������B���[�\�N�͓V���l�ɏ������Ă������s���Ɏg���̂����B⾉ƍs���A�����艽���_��I�ȋC�����Y���Ă���悤���B

�@����⾕����͑O��Ղł���A���q���̉u�a�����̋F�肪���߂��Ă���B�R���s�����c�̎d���������q���B�͖�����K�ʼnَq�ĕ��������A�y�������̔ӂ��߂��̂��B �@�I���\��`�O�N���������̍s�����A���ł͎��R�Ə����Ă��������Ƃ́A����ɉ�������Ă����̂ł��낤���B

���͐^�����J���R�炵���B

�擪��

�c�c�˂���

�c�c�˂����@���̎q���̍��͂��~�̍s�����ςނƁA���͋�����\�ܓ��̔ӂ��҂������������B���̔ӂ�����ƁA�e�˂ł͌��̏o�Ɉ�ԋ߂����Ƃ��J�˃��ɁA�܂����������ꏊ�̂Ȃ��Ƃł́A�T�}�O�`�Ƃ��ē쑤�̊i�q���̂�����́A�Ȃ����̂ɂ�����炸�A�������z��𐘂��Č����̂������������Ă����B�X�X�L�ɃI�~�i�G�V�A�J���J���ƖV�哪�Ɏ��������������Ƃ����ɁA�V����Y���ĉԗ��ɍ����Ă������B���̌����Ԃ͋{���̉����̂��k���甃�����̂����B�`�ɗ����A�c�̂���}���A���܂������̂ӂ������i�����j���̂ŁA�H�̖L�����������A�؎���̂��������������Ă���B���̒��S���\�ܖ�݂̂������������B���̖݂��q���B�̂˂炢�ł���B

����ł͒c�q��������Ƃ����b�ł��邪�A�_���ł͔��Ă���̐ΉP�ŕ��҂������Ȃ���Βc�q���ł��Ȃ���������A�Z�����ł����ɖ݂𝑂��ďグ�����̂��B���a�Ucm�ʂ݂̊ۖŁA�����l���`��������̂��Ȃ��Ƌ�����ꂽ���Ƃ������B���݂̊ۖ��\�ܖ�Ɉ���ŏ\�܌�������B���̉Ƃ����������悤�ɁA���̉Ƃł��Ȃ����џC�̊W���g���ĕ��ׂĂ����B�H���̖L�����͊��ӂ����߂Ă��B

�@���̏o�鍠��҂��\���Ă����q���B�́A���̂��邤�����珀�������|��̐�[���炵���A������Ĉʂ́u�c�c�˂��_�v����Ɏ�ɁA���̂����ɂЂ����ɏW���B�吨�����ăc�c�˂��ɍs���ƁA���̉Ƃ̎҂Ɍ����̂ŁA��l�������ĎO�l�őg�݁A�e�˂�邩�ɏ���A�݂̏グ�ꏊ�i�����Ւd�j�����ĉ�������A���͏ꏊ�̑͒�����Ă����B����͎q�����c�c�˂��ɗ��邱�Ƃ�m���Ă����l�B�́A�x�����Ă���ҁA���f���Ă�ƁA�Z���������炢�Ă�ƂƁA�F�X�����B������E���ă\�I�b�g�E�E�d�ߕt���ƁA�R���c�c�c�ƈÈł���ˑR�{���邱�Ƃ����āA����Ăē����o�������̂��B���ׂ͗�̉Ƃ��B�E�ё��ŏ\�ܖ�݂ɋߕt���ƁA���ꂽ�C�z���Ȃ��̂ŁA��̖_���T�c�c�c�Ɠˏo���Ė݂��h���̂��B��c���j�b�ʂ��ւ̎R�ŁA�O�b�͂߂��Ɏh����Ȃ����B���ɂ͎h�����r�[�Ƀ����[�ǂ��I�c�c�Ƒ吺�œ{���A�܊p�̖݂��h�����ē��������̂����B���Ԃ̎q���B�Əo����Ă͌o�߂�b�������čs���͏I��A�X�����Ƃ��������s�Ƃ������A���̎��̋C���͎q���S�����������̂����B

�@��l�ɂȂĐU��ԂČ���ƁA���̂悤�ȓ��݂̍s�ׂ͗]�芴�S�����s���ł͂Ȃ����B��������̐M�I�K���I�̍s���ł���A�q�����S�Ɍ����Ă������ǂ��Ƃ��A�u�a�ǂ��Ƃ��̈Ӗ��������ɂ����ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@����͐i����̗͂ɂ�Ďq���̗V�т��ς�A�吳�̍����玩�R�Ƃ��̍s���͏����Ă����B

�@�����̔ӂɂȂ�Ɩ݂�������̂ŁA�q���̍����������S���Ă���B

�@ �i�J����@�@�@�����@����j

�擪��

����_�Ђ�䚔�

�@�s���l����_�Ђł́A�\���\�ܓ��ՓT�̓��Ɏ��_�l�ɑ��l���m�ō��䚁i�Ɓj����蔒�Ղ����Ə̂��Ă����Ă̂ӂ������т��ꈬ���ɍ�������юO�P��m䚂ɓ���Փ��̑����_�ЂɌ䋟�����镗�K������B���`���Ɉ˂�Ƒ�a���V��*1���̑��ɌR�𒓂ߑ��l���R���˂��낤�Ӗ��ɂĐH�Ƃ������Ɖ]���`�����Ă��邪�A�ŋ߂���Ƃ��������䚔т������ɍs���l�������Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s���l�@��@���@���g���j

*1:���{�����@�����ْ�

�擪��

���܂�

�@�����̌𗬂͌Â�����ɂ������B���������Ƃ������Ƃ́A�~�ނȂ����ɂ�������ł��낤�B

�@���A�܈�̑�s�Ƃ����Ă���A���~�\�̎s����A�ЂƐ̑O�͔_��s�Ƃ������Ƃ����邵�A�܈�̎s�Ƃ��Ă�Ă����B

�@�܈�̎s�ɂ��Č܈�̂��̋L�^�͖������ċ��Ȃ����A�l�ׂ̋L�^�ł������������o����A�c���l�N�����������N�i�ꔪ�Z���A�㔪�N�O�j���c����ւ��Ă����l�̑�ގ����̖���A���r�ۑ������M�������A�u�c���l���C�N�A���Ӂv��

�@�㌎�O�����N�A�V�C�g�A�`���q��l�ٌ܈�s���ɉ�

�@�Ɩ����ɋL����Ă���A���̌Õ����͓��L�̂̂��̂ŁA����t�s���l���̋��y�j�Ǝ��q���g�����N���\������͂��������Ă���B

�܈�̎s�̑n�n�͂������Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���̍l�͂����Ԃ����B

�@��i���̖{���O�Ɂu�����܂��v�Ƃ���ꂽ���ꏤ�l����A��[����ꂽ����Ȏl�p�Ȑ������c���Ă���B�������ɕ������ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��o���āA���䏬�����A����s�E�q��A�p���F�E�q��A�������F�g�ȂNj������l�Ƃ��ď\���l�����L����Ă���B�I�N�͍O�����N�\���Ő���ꔪ�l�ܔN�S�\���N�O�̂��Ƃł��āA����͌܈�̎s�̉₩�ȍ��̈╨�Ă͂���܂����B

�@��h�̈ɓ��F���Y���⒆��������Ȃǂ̉Ƃ́A���P�̂悤�Ɏs��̐��b�l������l����X�������B��������Č����炱���̉Ƃɂ��Â��L�^�͉���c�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�@�������A�L�^�͖������ØV�̘b���J���`�����āA�������Ɏc���Ă���B������葀��Ɩ�S�N�ʑO�̎��ɂȂ�B

�@�]�ː[��Ɋ��Z�A�����Ƃ����������戵�������≮�������B���̓̋����͓`�n�D�œ犘���^��ŁA�k�܈�̑��ẨY�ɒ����A�����t�̒����ĉサ���͖̂��N�̂��ƂĂ����̂ŁA�s��݂͊ƌĂԂ悤�ɂȂ��B�ܘ_���݂̉͊���犘���̊O�ɍ]�ˏ��l�́A�Ó����w���ȂǑ��l�ȕ������サ���B�s��݂͊�V�݂͍͊��ł����̖����c�Ă��邪�A�����������̍��̌܈�`�̊ݕǂł����̂��B

�@�コ�ꂽ�犘�����������ƁA��p�̓��m�����s�p�ɂȂ�A���̕s�p�̘m���𗘗p���āA�܈䖼���́u���܂��v�̕��䂪������B

�@���́u���܂��v�́A���̍��[�B�X���̏h�w�ł����܈�̒�����h�̏\���H�i���h�A���h�A�����A���J�j�̊X�����܂����ŁA������u���܂����v�Ɓu���܂��v�̕��䂪�A���{�A�p���̑O�ɓ�̍������䂪������A���́u���܂��v�̕���͔��ɍ����A�d�M���ʂ̍����ł��āA�l���ɍj���A���̏�̕���̍L���͏ڂłȂ����A���ʂȘm�������g�p����ꂽ�Ƃ������Ƃł���A���̏�ʼn��̂����q�ɍ����āA��̕���Ɉ�l�Â����̂����A���������ɒB����ƁA�����q�̂悤�ɁA��������ׂ̕���֊|���������݂ɔ�ڂ�A�댯�ɂ߂�͂Ȃ�Ƃ����āA�����猩��l�̒_��₵���Ɠ`�����Ă���B�����Ă��́u���܂��v�͏�h�̐l�������āA��t���̖�O���ł��鉡���́A�͉̂����t�ł��������V�E���̐����A����������펟���q�̐��Ȃǂ́A�_�������A���̕����U��͍����Ŗ��l���̖��l�ł����ƂƂ����B

�@���́u���܂��v�͐̊֓��ɓ�P���������̈�ŁA���y�|�\�Ƃ��Ăِ͈F�̂��̂ł��āA���̕����ɂ͈�T�Ԃ̌��Ă̍s���s�Ȃ�Ȃ���ΊԈႪ����Ɖ]��ꂽ���_�������ꂽ���̂ł������A�댯������̂ł������₳��āA�ڍׂȂ��Ƃ͓`���Ă��Ȃ��A������Ɏg�p�����Ƃ�����j���A�P�{�@�̒O�h�̖�t���̉��̉��ɂ���Ƃ����B

�@���y�j�Ƃ̐�y�ɓ����������{���y���x�̌������A���x�����́u���܂��v�̎��ɂ��Ė⍇�����������A���̎����͂��Ɍ�����Ȃ������Ƃ����Ă���B

��S�N�O�̌܈�̎s�́A�����q�̉������Ȃ��́u���܂��v�ɂ�Ė����������āA�l�ӂ̕��Y�̌��Ղ��s�Ȃ��Ă����炵���B

���̒m���Ă��閾���̖����ɂ́A�e�̍炭�\�ꌎ���{�A�s�͉����𒆐S�Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ�A����͂��̏����ł��āA�P�{�@�̖�O�ɍ�����̛�����Ă��āA�V�ӂ̐̍��̉��ɁA��ɂ͘Z�ڈʂ̔��z���|��A��{�ɂ͓������Ԃ��z�n���|�����B�������Ďs�̊J�n��m�点�����A�������Ȃ��l�l�͂��̍g���̐������̂悤�Ȋ��߂�

�@�u�܈�̂ӂ�ǂ��s���͂����v�@

�@�Ƃ������̂��B

�@�P�{�@�̋����ɂ́A�֓���Ƃ���ꂽ�|�\�Y�e���̉��nj����c�̋������܂䂢�������������A���n�ɐԂ̂ӂ����Ƃ������͂�����ʐ^�Ƃ����A�K���X���̎ʐ^����A�h�b�R�C�@�h�b�R�C�Ƃ����X���̓q�V�тȂǁA�l�ӂ́u�`���C�`���C�����ȁv�Ƃ����ߋ����p�i���ƃS�c�^�Ԃ��I�X���̒��ɁA��������������Y���Ă������̂ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��h�@�ā@���@�����Y�j

�擪��

�@�R�`���ɂ���H���R�A���R�A���a�R�̎O�R�͌Â����R���M�̗�n�Ƃ��ďd���Ă������A�]�ˎ���̍���莟��ɒ����Ă����B�������A�����I�ȎO�R�M�͍�������ɍs�Ȃ��Ă���B

�@�s���s���ł��o�H�O�R�̐M�́A�s���l�A����A���Ò��R�A�[��A�ŒÂȂNj��炭���\�����ɋy�ԂƎv�����A��ʂɂ͐����̌X���������B�������M��C�ƂƂ��Ă̌������͖w��lje���Ђ��߂���B

�@�s���l�����ɂ����Ă����̗�ɉk�ꂸ�A���̏��ł�S�z��������̕������������̕��X�̂����܂�ŁA�s�l�����̘̍^�ƎB�e���s�Ȃ������ł����B�Ȃ����̘̍^�ƎB�e�́A�s���s����ψ�����厺�Ɛ��Q�����s�Ȃ����A���̐ܓ����̎Q���҂�肻�̍s���ɂ��Ēm�鎖���o�����̂ŁA�ȉ��ȗ��ɕ��Ă��������B

�@�s���l�����ŏo�H�R�̐M����������s�Ȃ���悤�ɂȂ����͒m��R���Ȃ����A���Ɏc�镶���N�Ԃ̍s�����́u�J���v���݂�ƁA���ɍ]�ˊ��ɂ����Ă����̍s��������ɍs�Ȃ��Ă�����������B

�@�s�l�ɂȂ�ɂ͍s�����ɂ����čs�l�Ƃ��Ă̏C�Ƃ�ς܂˂Ȃ�ʂ��A����͍s�l�̌ØV�̐��E�ŁA��ɕ����̍ȑю҂̂�����蒷�j���I�����ꂽ�B���̐V�l�̍s�l��V�s�Ƃ������A�V�s�͍s�����ɂ����Č܁`�����ԏh�����A�s�l�̌��t�����ΌR���̐V���̂悤�Ɍ����������𑗂�˂Ȃ�Ȃ����B���̎w���́A���̐e���Ƃ�����s�l�̌ØV�i�̐e�͏o�H�O�R�ɎQ�w�����Â����ɂȂ�A�N�߂ɂ��l���͂Ȃ������B�s���l�͎l�g�ɕ���Ă����l�l�̉̐e�������j�����S�ƂȂ�A�܂��A�s�l�̂����A�s���̂��҂ɂ��s�Ȃ�ꂽ�B

�@�V�s�ƂȂ�A�s�l�h�ɍs���҂́A���̓����H���Ƃ炸�ɏo�|�����B�s�����ɂ�����C�Ƃ͐_���ł��邩��A�����݉Ƃ̐l�i�s�l�ȊO�̐l�j�̐��������̂�H�ׂė��鎖�͋�����Ȃ������B���ɕw�l�W�͌������A�Ⴆ�s�l�̒��p���锒�߂����o�̂���l����鎖�͋����ꂸ�A�����͘V���̎��ς����B�܂��V�s���s�������Ă���A�v�X�ӂƂ�����Q�������A���̂ӂƂ�͉ƒ�ɂ����Ă̎g�p�������ꂸ�A�ʂɊi�[���Ă������B�Ȃ��A�s�l�̎����i�����A���߂Ȃǁj���ʂ̗e��ɔ[�߁A�s�l���g�̎�Ő��ڂ��ꂽ�B

�@���āA�s�����ɓ���ƁA�悸�̐e�����N���A�Ís��������͂�œnjo�����B���̓�����njo�ƁA�ʌo�i�Ís���o�̖{����Ďʂ��j�ƁA�U�������d�������܂邪�A���̐����܂͌����������������B

�@�s�����͔���Ə\���ɕ���Ă������A�V�s�͈͘F���̂���\���̕����֓��鎖�͋�����Ȃ����B�]�ĉN���i�͘F���͓̉_���ƍŏI���܂ŏ����Ȃ��j���A�Ύ���₳�ʎ����A��������؉̐e��Ís�̎��ς������A���ʐH�����̐e�̎w�����Ȃ���ΐۂ鎖���ł����A���̕��ʂ�������ŏI���B�H���͖�Ȃǂ𓊂������ŁA�e�{���i���₵�Ȃ��j�Ƃ������A�����H���͓�H�ł��邩��A�͗]���g�ɂ��������炵���B���I��Ɠ�𐅂ŐA���̐������݁A���̌�œ����Ƃ�������Ȃ����B

�@���̍̏W�̎��A�N������l�ɐ悸���̐H���̎��ɘb���ƂՁB�e�Ɋp�Ɋ����邱�Ƃ��A���̏C�s�̑傫�ȗv�f�ł������悤���B

���Ȃǂɂ͔������������ׂ鎖���o�������A���ɂ͗y���ɋy�Ȃ������B

�@�߂��鎞�A���ƌ����Ă��̈ꕔ��ʂɐ���A�������ɏグ�����A����͂��ƂœK���Ȏ��ԂɐV�s�ɕ����ɕ�����ꂽ�B�����̐ؐ������؉̐e�̋��O���ɂ���A�ƂɊp�s�����ɂ������Ό��͉̐e�̎�Ɉς˂��Ă����B

�@�njo�͐����s�Ȃ�ꂽ���A���[�s�����Ɉ��u�������@���Ɍ��Ă̈ꎞ�ԂÂ̓njo�́A�������ʑ�ȍs���ł����B

�@����s�����̋߂��ɂ��Ă��A���������Ȃ��B���X�̍s���͒P���ŁA�܂����ԓI�ɂ͂�Ƃ�����đދ��ł������B���̑ދ��Ɋ����邱�Ƃ��ꂵ���C�Ƃ̈�Ƃ����悤�B

�@���̊��Ԓ��A�݉Ƃ̌��t���g�����͋֎~����A�����s�l���t��p�����B����ɂ͐F�X���邪�Ⴆ�Δ���i�����j������i���X�j�ނ炳���i�ݖ��j���Ђ�i���j�����i�āj�܂���i�L�Z���j�悹�i�͂��j���ځi�����j�ȂǂŁA����͏��̃P�^�ɔ����ɏ����Ă͂Ă����B�Ⴕ���̍s�l���t���g�킸�A�݉Ƃ̌��t���g���Ɣ��Ƃ��Ē�����t�̐������܂��ꂽ�B�A���A�ނ����̂͂��A�Ƃ̂��悤�ɁA���Ɂu�ނ����v��p����ƁA�݉Ƃ̌��t�ł����^���Ȃ����B

�@�Â��͂��̊��Ԃ̔����A�����݂̍��ɋN���Đ����̊D�����݁A�g�̂𐴂߂鎖�������Ƃ������A���̍s�l�����͘b�Ƃ��Ēm���Ă��邾���ŁA���̎��͎��s�������͂Ȃ��悤�ł���B

�@�V�s�͂��̏C�s���A�C���𗁂т�u������v�̍s�����s�Ȃ��B���߂Ƃ������܂Ƃ߁A�����łق�L�𐁂��Ís�l��擪�ɋ߂��̊C�݂܂ŕ������B�Ís�l�ɂÂ��ĐV�s���C�ɓ���A�o���������Ȃ����ŊC������g�ɂ����g����߂��B�Ȃ����̎��u���a�R��j���v�Ə����������Q���A����ɂ��C�����������B �@����Ɏ����s�����Ís�l�ɂ�����B ��N�̂����Z�����ɂȂ�ƌ܍����A���F�邽�߁A�܂������ɂ͖L���ɍS�炸���̂���̂��ߐ������������B�ق�L�𐁂��l��擪�ɁA�������p�Ő�ɓ���A��Ő�����g�ɂ����Đg����߂��B���̎��A�s�l�̉Ƃւ͋ߏ�����s�������Ƃ��Ĕ����������Ȃǂ̌����������B���̍s�������́A�V�s�̏C�ƒ��ɂ��V�s�����Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ�B �@���āA���̂悤�ȍs������ƁA�s�������ɒ���߂��炵�����ߓ�ɁA���߂�����̂悤�Ɏ����ꖇ���炵���B���ł��s���l�ɂ́A��R�̋_���͂����ߏ��肪�A�����ł����荕���݂Ȃ�����c����Ă���B

�@�V�s�̏C�Ƃ��A���X�ŏI���ɂȂ�Ɓu���i�����v���s�Ȃ�ꂽ�B�ߏ��̏��X�Ȃǂ̕��������v�X�Ɏ���ł��̘J���Y�ꂽ�B

�C�s���ւ����Ă������������̂��A����߂����A���߂ĐH�ׂ鎖�������ꂽ�B�����ꂵ���C�Ƃł�������A���̓��̊y���݂͂܂��i�ʂł����Ƃ����B

�@���̐V�s�̐������I��ƁA���߂čs�l�̒��ԓ�������邱�Ƃ��ł����B

�@�s�l�͋@���݂ďo�H�O�R�ɎQ�w���邪�A���n�ɂ��邽�߉ċG���I�ꂽ�B������܁`�����̍s���ŁA���̎��u�����V�v���ċA�����B���ꂪ���܂�ƁA�O�R���J��˂ɖ��߂邪�A���ꂪ���V�[�߂Ƃ����鐷��ȍs���ł����B�R�Ԃ͏o��A�|�\���͍s�Ȃ���B

�l�ג����ɌĂт����āA�吨�̗��q�����邪�A���͂̂ݕ���A���̂��ߗp�ӂ�����̗ʂ͔���ł���B���̐ڑҔ�͕����ł͂Ȃ��B

�]�āA�s���l�����Ş��V�[���s�Ȃ��̂͑吳�����̂��ƂŁA���炭���̍s�����ĂьJ��Ԃ���邱�Ƃ͂���܂��Ƃ̎��ł����B

�@�s�l�́A�����a�ƌ����Ė��������ɂȂ�ƍs�l�h�ɏW�܂�u�^���v���O������������A�ŋ߂͂��̏W�܂�������A�����ȗ��ƂȂ�A�C�s�Ƃ������A�����ł����ނƂ����悤�ɂȂĂ��܂��B

�@�s�l�s���̍Ő����͍c�I��Z�Z�Z�N���܂łƂ����B���̍��͕s���l�ł��A�Z�Z���ђ��܁Z�l�ʂ̍s�҂������B�����m�푈�ւ̓˓��́A���̍s�����ȗ��ɂ��A����Ɉ����̕�����H�点�A�������̍s�����A�ߋ��̂��̂ɂȂ�����߂��悤�Ɏv����B���A�s���l�����������ђ���l�ܐl�̍s�l������Ƃ������Ƃł��邪�A�����u�ɏW�܂�҂��������܂肢�Ȃ��B����̘̍^�̂��߁A�\�Z���̍s�l�̎Q����ꂽ���A���ꂾ���̍s�l�̏W�܂邱�Ƃ͋v�X�ł����Ƃ����B

�s���l�̍s�l���A�o�H�O�R�ɎQ�w�����̂����a��\�Z�N�ŏI���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��@���@�W�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@�s���s���̘^�̂��߁A���̕��X�̌�Q�W�������������B��������肵�A�������\�グ�܂��B

| ���@�J�@��@�d | �Ё@���@�ǁ@�g |

| ��@�@�@�t�@�Y | ���@�{�@�F�@�� |

| ��@�@�@�Ɂ@�Y | �Ё@���@�@�@�] |

| ��@�@�@�@�� | ���@�c�@�P�@�� |

| ��@���@��@�g | ���@�{�@��@�r |

| ��@���@���@�� | �I�@��@���@�� |

| ��@���@���g | �ց@���@�����Y |

| ��@���@�ǔ�� | �I�@��@�P�l�Y |

�擪��

�@

�@ �w�s���̔N���s���x�͏��a�l�\�N�A�s���s����ψ���A�����̎s�������������̊F�l�̂����͂āA�����s���s���s�̕��K�E�s�����A�̘^�����s�������̂ł���B

�w�s���̔N���s���x�͏��a�l�\�N�A�s���s����ψ���A�����̎s�������������̊F�l�̂����͂āA�����s���s���s�̕��K�E�s�����A�̘^�����s�������̂ł���B