展示場/房総道中記でとりあげた十返舎一九の『金草鞋(かねのわらじ)』シリーズの現代語版を紹介します。

展示場/房総道中記でとりあげた十返舎一九の『金草鞋(かねのわらじ)』シリーズの現代語版を紹介します。これは市原市若宮在住の柴田顕成 氏が翻訳されたものです。

氏は『金草鞋』シリーズの全篇の訳本を目指されています。

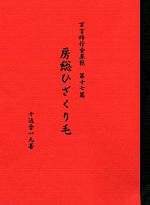

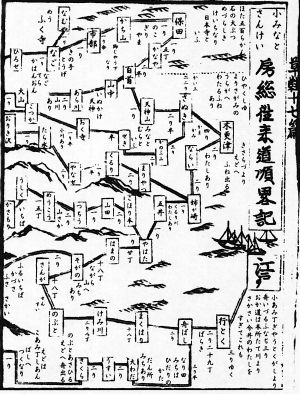

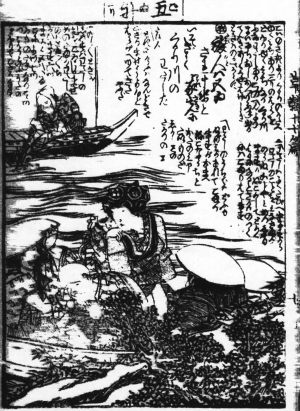

この度、当地を描いた原題『第十七編 こみなと参詣房総往来記』を『房総ひざくり毛』と題して完成されました。製本までご自分でなされた力作です。

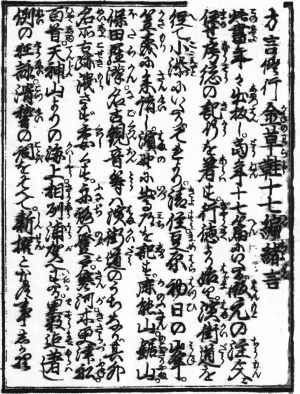

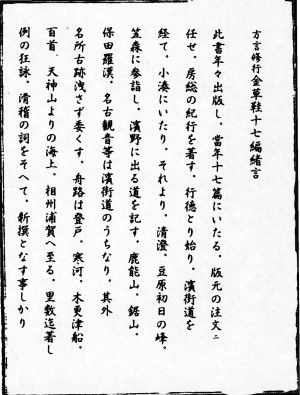

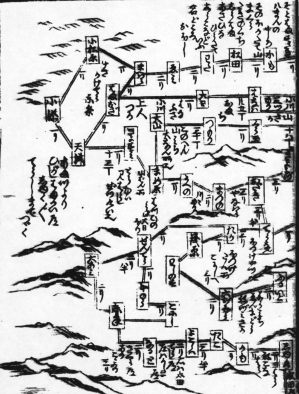

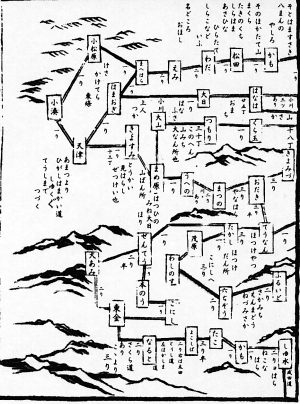

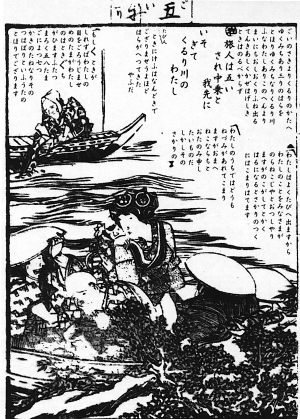

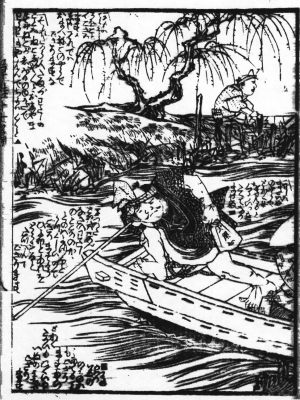

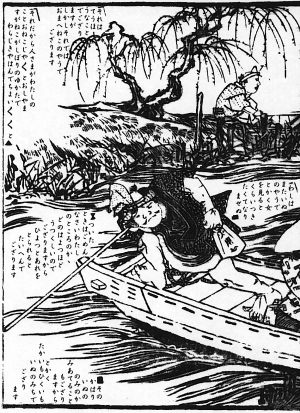

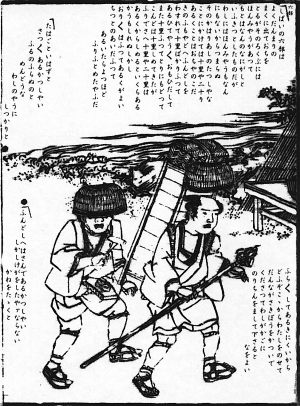

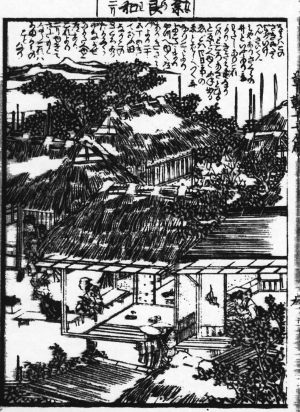

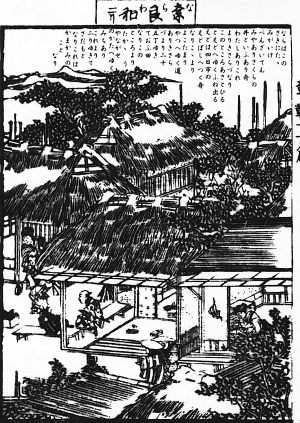

これは原本の挿絵・文章・狂歌の配置、字体はそのままに、「変体かな」のみを読みやすく改めたもので、原本の絵草子としての面白さはそのまま残しております。

原本は絵を見るだけで文章はあきらめていた私ですが、訳本はじっくり読めました。

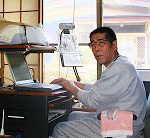

柴田氏のご自宅に伺い制作のお話をお聞きしました。

学生の頃『金草鞋シリーズ』のコピーを全篇を入手しており、定年退職を迎へこれの訳本を思い立ったそうです。

スキャナーでページを取り込み、PhotoshopElementsで挿絵を残し原本の文章を全て消し、そこに読みやすい字体(無論 原本の意味のまま)を当て嵌める作業を行っています。

原本は木版画であり、木版は刷るにつれ角がくずれて、また墨を吸ってしまうのでどうしても刷り上りに潰れや汚れがでてしまう。このため残した挿絵のよごれを一箇所づつ手作業で消しこんでいくという細かい作業が続きます。

消した文章の位置に新たな字体で文章・地名を嵌め込んでいくわけですが、初めのうちは句読点のない「変体かな」をどこで区切るのか、当時の地名、言い回しに悩まされ解読には多くの辞書を買い込んでの苦闘の連続だったそうである。

また、手持ちコピーは両面見開きで複写したため真ん中の綴じの部分(ここをノドというそうである)の数行が不鮮明であったり、欠落していた。この失われた部分を求めて国会図書館、大学図書館等を訪ねるとのご苦労もしているとのことである。

この尽力に敬意を表するとともに多くの方々に知っていただきたいと思います。

ここでは『房総ひざくり毛』のうち姉崎近辺の頁を掲載します。

※残念なことに柴田氏は、平成16年にお亡くなりました。

『金草鞋』の続編は途絶えることになり、誠に残念です。

『金草鞋』目録

| 第一篇 | 東都見物 | 文化十年 |

| 二 | 東海道五十三次・伊勢参宮 | 仝 |

| 三 | 伊勢外宮 | 仝 |

| 四 | 木曽路 | 文化十一年 |

| 五 | 鹿島・香取・息栖三社参り | 仝 |

| 六 | 奥街道・仙台 | 仝 |

| 七 | 奥州南部宇曽利山参詣 | 文政元年 |

| 八 | 羽黒(出羽)三山参詣 | 仝 |

| 九 | 西国巡礼 | 仝 |

| 十 | 板東順礼 | 仝 |

| 十一 | 秩父順礼 | 仝 |

| 十二 | 身延道中之記 | 仝 |

| 十三 | 善光寺参詣・草津道 | 文政三年 |

| 十四 | 四国偏礼 | ? |

| 十五 | 東都大師巡り | 文政五年 |

| 十六 | 廿四輩御旧跡巡拝 | 文政六年 |

| 十七 | こみなと参詣房総往来記 | 文政十年 |

| 十八 | 越中立山参詣紀行 | 文政十一年 |

| 十九 | 白山紀行 | 文政十二年 |

| | 会津・小出・新潟紀行 | 以下四篇年代不明 |

| | 大阪西海海路 | |

| | 西国陸路 | |

| 二十二 | 伊豆紀行 |

こみなと参詣房総往来記訳(部分)

| 原 本 | 訳 本 | 宿 場 |

|---|---|---|

|  | 緒言 |

|  | 道順(一) |

|  | 道順(二) |

|  | 五井(一) |

|  | 五井(二) |

|  | 姉ヶ崎(一) |

|  | 姉ヶ崎(二) |

|  | 奈良輪 |

資料提供

資料提供柴田顕成 氏(市原市若宮 在住)