菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が著した『更級日記』。

菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が著した『更級日記』。この著書の書き出しは、父孝標が上総介の任期を終え任国より帰京したときの旅の思い出から始まっている。

この旅立ちの地が上総(市原)です。

日本古典文学を代表する『更級日記』に市原が登場しているのである。

菅原孝標女は紫式部が『源氏物語』を書いていた頃(寛弘五年 1008年)、孝標の二女(?)として生まれた。父孝標は有名な『菅原道真』の五世の嫡孫であり、母は藤原倫寧(みちやす)のむすめである。

この物語は、十三歳のとき父の任期が終り帰京の道中記から始まり、夫と死別したあとまでの作者自身の生涯が書かれている。

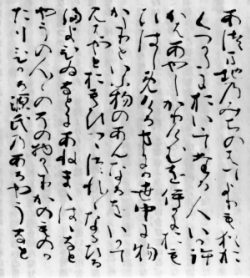

写真は御物本 更級日記 藤原定家筆 (書き出し部分)

『更級日記』の性格を関根慶子氏(お茶の水女子大学名誉教授)はその著書「更級日記」(講談社学術文庫 173)で次のように述べている。

『更級日記』は、作者が上総国にあった十二・三歳の頃から夫と死別した一・二年あとまで、約四十年余りを含む。しかし作者はこれを自叙伝として書き起こしたものではなく、夫と死別したあとの晩年に到達した一つの観点から生涯を回想したものである。言いかえれば、それは結果的に半自叙となったにしても、ある一つのテーマに基づいてまとめたもので、だからこそ、四十年という永い年月に比すれば、女流日記中で最少の短編となったのだろう。作者は東国にあった少女時代から物語にあこがれ、三十歳余りまでこの愛好は続き、結婚後は現実生活を善美に築くことに望みを託したが、夫の死によってその現実も空しき形骸に過ぎなかったことを悟り、すべては崩壊したことを思う。

中略

すなわち、物語の憧憬に始まった作者のあこがれの生は、晩年阿弥陀を待ち望むにいたって、かえって真実に到達したというのが、この作品のテーマではあるまいか。

資料館:チョット硬苦しい雰囲気となりましたが、『更級日記』は平安時代の女性の思いが万葉の雰囲気のなかで表わされおり、現代人と変わらないその時々の思いに引かれました。

一度、挑戦してはいかがでしょうか。

出だしの上総をたち、下総に入るまでを上記の書より引用します。

あづまぢの道のはてよりも、なほ奥つかたに生ひ出でたる人、いかばかりかはあやしかりけむを、いかに思ひ始めける事にか、世の中に物語といふ物のあんなるを、いかで見ばやと思ひつつ、つれづれなる昼間・宵居などに、姉・まま母などやうの人々の、その物語・かの物語・光源氏のあるやうなど、ところどころ語るを聞くに、いとどゆかしさまされど、わが思ふままに、そらにいかでかおぼえ語らむ。いみじく心もとなきままに、等身に薬師仏をつくりて、手洗ひなどして、人まにみそかに入りつつ、

「京にとくあげ給ひて、物語の多く候ふなる、あるかぎり見せ給へ」

と、身をすてて、額をつき祈り申すほどに、十三になる年、のぼらむとて、九月三日かどでして、いまたちといふところに移る。

[現代語訳]東海道の果ての国よりも、もっと奥の方(上総国)に生い育った人、そうした私はどんなにかまあ、田舎びてやぼったかったであろうに、いったいどう思い始めたことか、世の中に物語というものがあるというのを、なんとかして見たいものだと思い思い、これということもない退屈な昼間や宵の口の団欒などに、姉・継母といった人たちが、あれこれの物語・光源氏の有様など、ところどころ話すのを聞いていると、いっそう知りたさが増してくるのだが、私の望む通りに、どうしてすっかり暗誦して話してくれようか。もう、ひどくもどかしくなってくるままに、等身大に薬師如来像を造って、手を洗いきよめたりして、人の見ていない間にそっと仏間に入っては、「京に早く上らせて下さって、そこには物語がたくさんあるそうですが、それをありったけお見せ下さい」と一生懸命、額を床につけてお祈り申しあげているうちに、十三になる年、上京しようといって、九月三日に門出をして今館(いまたち)という所に移った。

資料館:作者が住んでいたと思われる『上総国府』が何処であったは諸説はあるが特定はされていない。 門出に移った『いまたち』についても「馬立」説もあるが定かではない。

年ごろ遊びなれつるところを、あらはにこほちちらして、たちさわぎて、日のいりぎはのいとすごく霧りわたりたるに、車にのるとて、うち見やりたれば、人まには参りつつぬかをつきし薬師仏のたち給へるを、見すてたてまつる悲しくて、人知れずうち泣かれぬ。

門出したる所は、めぐりなどもなくて、かりそめの茅屋の、蔀などもなし。簾かけ、幕などひきたり。南ははるかに野のかた見やらる。ひむがし西は、海近くていとおもしろし。夕霧たちわたりていみじうをかしければ、朝寝などもせず、かたがた見つつ、ここをたちなむこともあはれに悲しきに、同じ月の十五日、雨かきくらしふるに、境を出でて、しもつさの国のいかたといふところに泊まりぬ。庵なども浮きぬばかりに、雨降りなどすれば、おそろしくて寝もねられず。野中に丘だちたるところに、ただ木ぞ三つ立てる。その日は、雨に濡れたる物どもほし、国にたちおくれたる人々待つとて、そこに日を暮らしつ。

[現代語訳]長年あそびなれてきた家を、中もあらわに見通せるほどに、造作家具など、とりはずし散らして、仕度に大騒ぎして、折から日の入りぎわで、たいそうおそろしく霧が立ちこめているときに、車に乗るというわけで、ふと見やったところが、人の見ない間には何度でもおそばに参って礼拝した薬師仏が立っていらっしゃる、それをお見すて申してそのまま行ってしまうのが悲しくて、人しれず泣けてきてしまった。

門出して移った所は、周囲の垣などもなくて、ほんの一時を過ごす茅ぶきの家で、蔀などもない。それで臨時に簾をかけて幕など引きめぐらしてある。南ははるばると野の方が見渡せる。東と西は海が近くてとても景色がいい。それに夕霧が一面に立ちこめていて非常に趣があるので、翌朝は朝寝坊などもせず、ほうぼう眺め眺めして、ここを立去ってしまうこともしみじみと悲しいのに、同月の十五日、雨があたり一面を暗くして降る中で、国境を出て下総の国のいかだという所に泊まった。

仮家なども雨中に浮いてしまいそうに雨がひどく降りなどするので、こわくてねむることもできない。(翌朝見ると)野の中の小高い岡のような所に、ただ木が三本だけたっている。その日はぬれた物などを乾かし、上総でわれわれにおくれて出発した人々を待ち合わせるというので、そこで日をくらした。

資料館:「いまたち」は南に野が開け、東西は海が近いと書かれている。

南に山が連なり、西に海(東京湾)が見える場所はいくらでもあるが、東に海(太平洋)も見える場所は考えられない。「ひがしには」・「東面(ひがしおもて)」など読み替える説がある。

また、谷島一馬氏(千葉県文化財保護協会評議委員、島野在住)は当時の養老川は姉崎方面に流れており、この地域は湿地帯で大水により大きな沼が出現する。これを東の海とし、西の海(東京湾)挟まれた地として「島野地区」を「いまたち」の地と推断している。

参考文献

参考文献「更級日記」関根慶子著 (講談社学術文庫 173)

上総・久吉郷に於ける位地について 谷島一馬 市原市地方史研究協議会 第二回 研究発表資料