古くから郷土民謡として知られる白桝粉屋のおいとこ節は、江戸時代末期から明治大正にかけて盛んに歌われてきました。

古くから郷土民謡として知られる白桝粉屋のおいとこ節は、江戸時代末期から明治大正にかけて盛んに歌われてきました。江戸時代白桝は、現在の多古町中村にある日本寺(にちほんじ)と江戸を結ぶ街道沿いにありました。唄に登場するお小夜(またはお梅)の家は、街道沿いで粉屋を生業とするかたわら、茶店を営んでいました。日本寺は日蓮宗の檀林であったことから、各地から仏徒が集まり、若い僧たちはお小夜の茶店で休んだものでした。その僧たちが、「お小夜の婿になりたや」と歌ったのが、このおいとこ節です。

僧の中の一人、佐渡から来た若僧がこの歌を作ったといわれています。美人薄命というように、お小夜は十九歳でこの世を去りましたが、「容顔院妙歌日詠」と記されたお小夜の墓が、今も白桝に残っています。

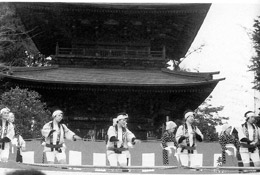

現在は、八月初めの地区のお祭りと、十一月中旬の「はにわ祭り」で上演されています。

「房総の祭りと技」 千葉県文化財保護協会発行 平成六年四月二十八日