毎年一月十四日の夜から十五日の未明にかけて、飽富神社で行われます。年頭に行われる年占の一つです。

毎年一月十四日の夜から十五日の未明にかけて、飽富神社で行われます。年頭に行われる年占の一つです。この行事に携わる者は、古来から代々世襲で決められています。十三日の夜から十四日の未明にかけて、高橋家が葦を切ってきます。中山家が、いろりの鍵と箸を整え、多田家が、高橋家の石臼で挽いた粥の米と版木を用意します。

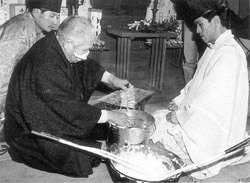

十四日の夜に御粥殿に、神官及び役員が、葦の先端を矢筈状に削り、七十五本の筒を作ります。地区の青年らが深夜零時に裸で水浴し、身を清めてから、檜の板とキリで神聖な火をきりだします。この火で、粥が煮られ、そこに筒が差し込まれ、その年の作凶を占います。大麦・小麦の他、早稲・中稲・晩稲、大豆・小豆・栗・胡麻・芋などの作物について占います。

禊ぎの慣行や、旧家の役割など、年占の古い形式を保っている行事として貴重なものです。

「房総の祭りと技」 千葉県文化財保護協会発行 平成六年四月二十八日